라. 철불상

철불은 신라 하대인 9세기에 들면서 유행하기 시작하여 고려왕조에까지 계승되었다. 고려 초기에는 오히려 선대를 능가하여 크게 유행하였으니 볼만한 대작들도 상당수 남기고 있다. 예컨대 春宮里鐵造澤迦加如來坐像(보물 제332호<사진 12>)을 비롯하여 丹湖寺鐵佛坐像(보물 제512호), 忠州鐵佛坐像(보물 제98호), 禪院寺鐵造如來坐像(보물 제422호), 永川 仙源洞鐵佛坐像(보물 제513호), 萬奇寺鐵造如來坐像(보물 제567호) 등이라 하겠는데 이들은 모두 1∼2m 이상되는 거작들이다.

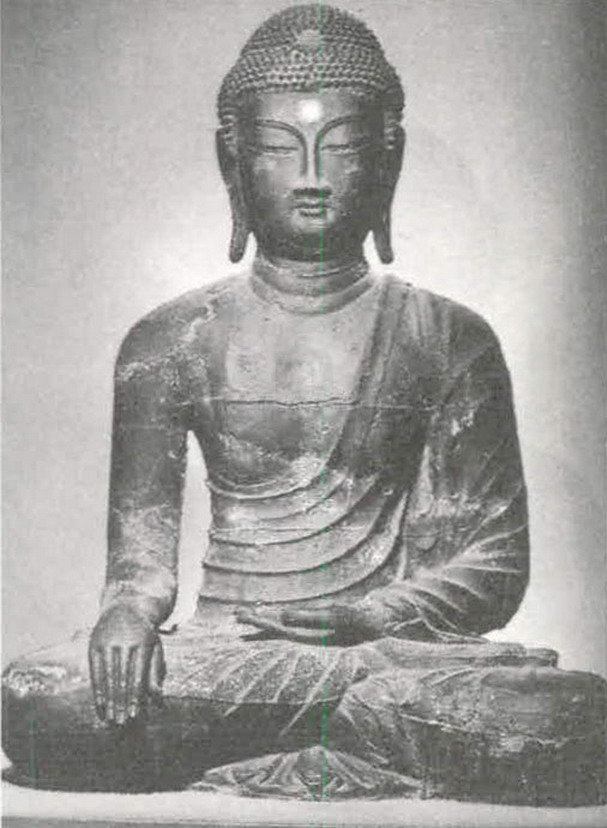

이 가운데서 가장 큰 것은 춘궁리철불로 높이 2.88m인데 대체로 통일신라의 양식을 충실히 계승하고 있는 불상으로 주조기술도 뛰어나고 표현기법도 비교적 우수한 작품이다. 螺髮의 머리는 비교적 큰 편이고 반구형의 큼직한 육계가 있다. 상호는 둥글고 풍만하나 날카로운 코, 예리한 눈썹, 가늘고 길게 치켜 올라간 눈, 꼭 다문 작은 입 등에서 특징을 찾아볼 수 있다. 동체의 표현은 비교적 사실적이며 右肩偏袒의 법의는 얇은 편이다. 법의의 옷주름은 예리하게 조각되었다. 전체적으로 보아 신라양식에 비하여 형태가 다소 둔중해지고 양감이 줄어들어 힘이 약해진 모습이나 이 시기의 철불로서는 비교적 세련된 기풍을 지니고 있다. 그러나 수인에서 降魔觸地印을 결하고 있음은 매우 주목되는 점이다.

충주에 2구의 철불이 있는데 단호사의 철불이 1.3m로 큰 편이다. 이 철불은 결가부좌의 자세인데 전체적으로 둔중한 느낌을 준다. 나발의 보발 가운데에는 고려 불상에서 전형적으로 나타나는 髻珠가 있다. 상호는 풍만하나 약간 긴 편이며 작은 코와 두툼한 입술, 가늘고 길게 치켜 올라간 곡선의 눈 등이 인상적이다. 통견 법의는 두터운 편이며 결가부좌한 다리에서는 의문이 가슴 밑의 옷주름과 함께 도식적이다.