가. 석탑

통일신라시대의 石塔은 佛國寺 多寶塔이나 華嚴寺 四獅三層石塔 등 대체로 몇몇의 특수하게 다른 모양의 석탑이 있지만 그 전형의 定型인 4각형 중층의 불국사 삼층석탑(일명 釋迦塔)을 대표로 들 수 있는 획일성을 갖는다. 대략 시대가 내려오면서 사원의 규모가 좁아짐에 따라 주위 환경과의 조화가 고려되면서 석탑도 규모가 작아지는 경향이 있다. 그리고 세부적 장엄장식이 공예적 기교를 통해 화려하게 발전하는 느낌이 있어도 신라 일대를 통하여 그 근본적인 형태상의 변화는 별로 보이지 않는다. 또 그러한 양식상의 주류는 고려의 창업기까지 이어지고 있는 것이다. 그러나 고려사회의 새로운 성격이 두드러지기 시작하는 11세기부터 양식상 전대에 비해 현저한 변화를 보이고 있으니 이러한 고려석탑의 새로운 양상은 대략 다음과 같이 정리해 볼 수 있다. 즉 지방적 특색을 두드러지게 나타내고 있으며, 각양각색의 새로운 특수형식이 나타나고 있다. 그리고 고려 후기에까지 이러한 경향은 계속된다.

가) 백제계 석탑류

이러한 석탑의 실례를 찾아볼 때 신라땅이던 경상도지방에서는 신라시대 석탑의 계통을 충실히 계승한 것과 달리 백제땅이던 충청남도와 전라북도지역에서는 백제시대 석탑의 양식을 따르고 있는 것이 많다. 즉 전북 益山의 彌勒寺址石塔, 충남 扶餘의 定林寺址五層石塔이 백제시대에 건조된 석탑인데, 이 곳 전북이나 충남지방에서는 고려시대에 이르러 탑을 건조할 때 이와 같이 백제석탑계의 양식을 가미한 고려석탑을 세웠는데, 몇 基의 예를 들면 다음과 같다.

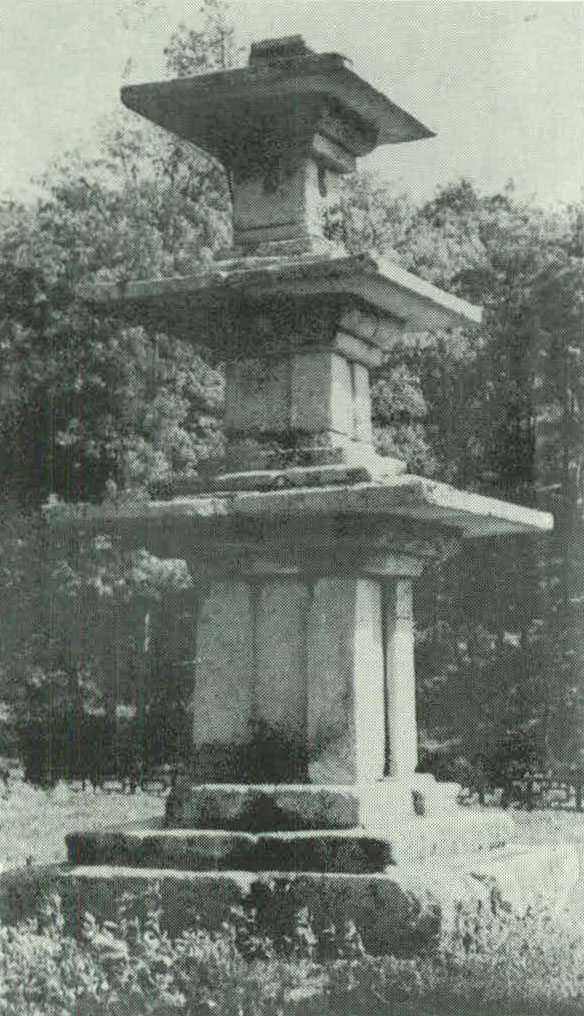

충남지방의 경우, 扶餘 無量寺五層石塔(보물 제185호), 扶餘 長蝦里三層石塔(보물 184호,<사진 1>), 舒川 庇仁五層石塔(보물 224호), 公州 鷄龍山男妹塔 등이 있다. 그리고 전북지방에는 益山 王宮里五層石塔(보물 제44호), 井邑 隱仙里三層石塔(보물 167호), 金堤 歸信寺三層石塔, 沃溝 竹山里三層石塔 등이 세워졌다.

이들 백제계의 석탑은 특히 옥개석의 양식이 모두 板石形의 낙수면석이다. 그리고 대개의 경우 그 밑의 받침부가 별석으로 조성된 목조가구의 일면을 보이고 있는 점 등이 한번 보아 익산 미륵사지석탑이나 부여 정림사지오층석탑의 각 부를 모방하고 있음을 알 수 있어, 백제석탑계의 고려석탑이란 용어를 사용하게 된 것이다.

이와 같이 백제의 옛땅에서만 볼 수 있는 백제석탑양식을 따른 고려시대 석탑의 건립현상은 물론 고려불교가 전대인 신라시대에 비해 보다 대중화되고, 불사건축과 그 미술이 아울러 선대의 중앙집중에서 벗어나 좀더 지방에까지 파급되고 한층 토착화되어 각기 그들 나름대로의 특색이 나타나게 된 결과라고 할 수 있겠다.

실제 각 석탑양식을 살펴보았을 때 부여 장하리삼층석탑의 특이한 면은 다음과 같다.

첫째, 기단부가 장대한 판석을 여러 장씩 결구한 층단형 기대를 구축하고 있으므로 일반형 석탑의 전형적 양식인 건축기단과는 전혀 다르다.

둘째, 탑신부가 초층탑신의 엔타시스양식이나 네 모서리에 方柱를 배치하여 마치 隅柱와도 같은 표현을 하고 있는 것은 특히 주목된다.

셋째, 각층 옥개석이 밑면의 받침단이 목조가구 일면을 보이고 있는 것은 이러한 유형의 석탑에서만 볼 수 있는 특수한 형식이라 하겠다. 그리고 개석이 광대한 판석으로 이루어졌다든가 혹은 옥개 상면에 높직하게 2단의 굄대를 마련하여 그 윗층의 탑신을 받도록 하되 위축된 상부 옥개석을 좀 높이 보이도록 하며 나아가 석탑의 전체적인 균형을 도모하고자 한 意匠은 크게 주목해야 될 것이다.

김제 귀신사삼층석탑의 특이한 면은 다음과 같다.

첫째, 기단부는 일반적 석탑에서 볼 수 있듯이 단층이나 혹은 2층의 건축기단이 아니고 여러 장의 장대석으로 결구한 지대석형의 대석을 겹쳐 쌓아 층단형을 이루고 있다. 그리고 그 정상에 탑신부를 받치는 굄대가 기단부 층단형과 같은 형태로 마련되고 있는 점은 기단부의 略式化의 한 과정에서 주목되는 양식이다.

둘째, 탑신부에서 초층탑신이 네 모서리에 방주를 1주씩 세워 우주로 대신하고 있으며 그 사이에 판석 1장씩을 끼워 도합 8장의 석재로 구성된 것은 이와 같은 백제계 석탑에서 볼 수 있는 하나의 공통된 형식이라 하겠다.

세째, 옥개석 받침부가 1장의 판석만으로 받치게 한 약식은 옥개 하면의 목조가구의 양식을 보다 간추리고 있는 일면이라 하겠다.

넷째, 초층탑신을 제외한 그 윗층부의 탑신이 높직한 굄대 1단을 마련하여 탑신을 받고 있음은 초층에 비하여 지나치게 낮아진 상부 탑신을 다소라도 높게 하여 보다 균정한 조형미를 유지하며 전대의 유구를 보다 많이 계승하려는 의장에서 취해진 것으로 생각된다.

부여 무량사오층석탑이나 익산 왕궁리오층석탑은 고려 초에 건립된 것으로 추정되어 백제 옛땅에서의 백제계 석탑의 건립은 고려 전기부터 있었음을 알 수 있으나 오늘날 남아 있는 실례로 보아 후기에 이르러 더욱 성행하였던 것으로 짐작된다.

나) 4사자석탑

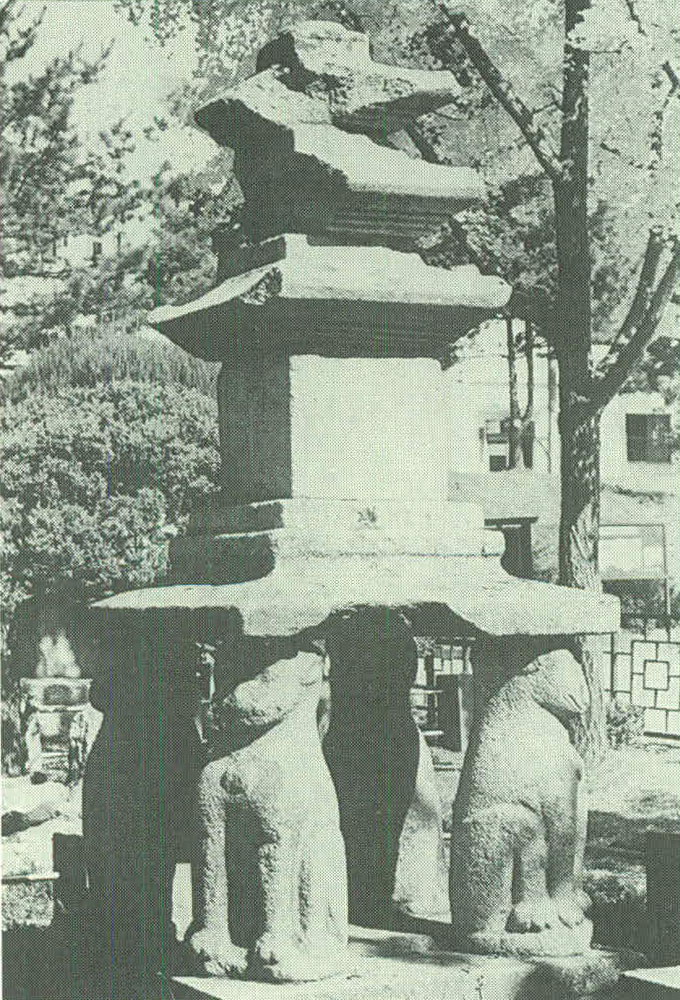

강원도 洪川 읍내에 옮겨 세운 掛石里四獅三層石塔(보물 540호,<사진 2>)은 이 시기에 건립한 것이 아닌가 추측하고 있다.

四獅子塔이란 4座의 사자를 기단부 네 귀퉁이에 1좌씩 배치하여 그 위의 탑신부를 받치도록 구성한 형태를 말한다. 그리하여 이들 4사자는 모두 상층기단 네 귀퉁이에 앉고, 그 머리 위에 상층기단 갑석을 놓아 그 위에 탑신부를 건조하도록 되어 있다.

이 홍천 괘석리사사삼층석탑은 전형적 양식을 잘 보여주고 있는 것으로 그 특징을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 기단부의 하층기단이 1석으로 조성되어 네 면에 고려식의 眼象과 화문이 조식되어 주목된다.

둘째, 특히 상층기단에 4좌의 石獅子가 배치되어 특수양식을 대표하고 있는데 현재는 결실되었으나 본래 중앙에 1구의 尊像을 안치하여 이러한 사자탑류의 규범에서 벗어나지 않고 있다. 그리고 四獅像도 활달한 형태임이 주목된다.

셋째, 상층기단 갑석 상면의 탑신 굄대는 별석의 굄을 삽입한 것 같이 높직하게 마련되어 이색적인 면을 보이고 있다. 특히 2단 가운데 하단의 굄은 內曲과 갑석형을 모각하여 신라시대 탑신의 굄대와도 비슷하게 조출하였음이 특이하게 느껴진다.

다) 다각형탑

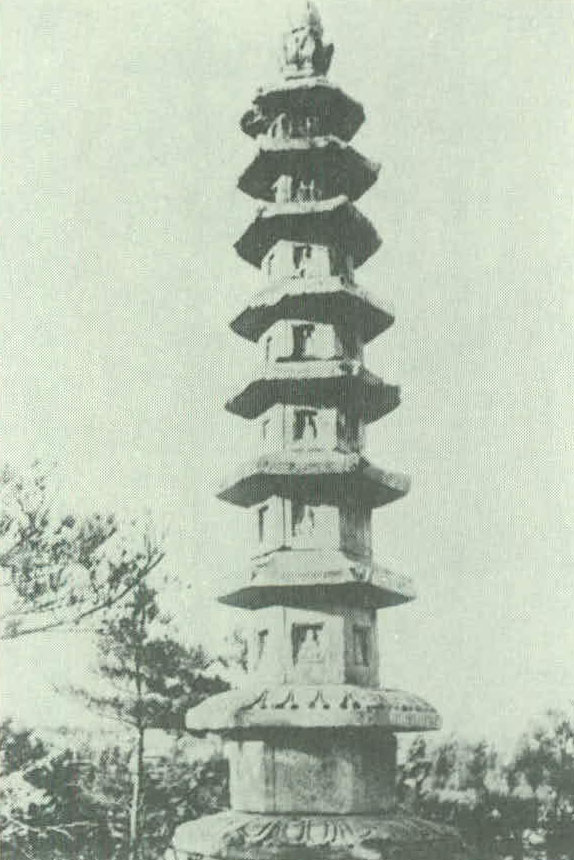

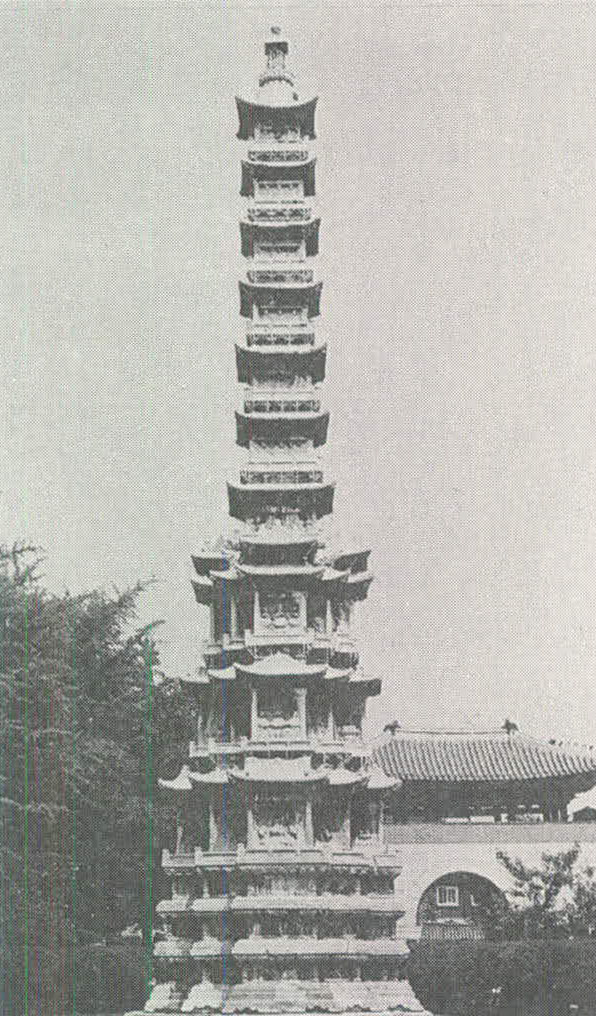

특수형식의 석탑으로 異型石塔인 4사자석탑을 살펴보았는데, 이러한 신라적 이형 석탑의 예는 사실상 극히 한정되고 대개는 개별적인 것에 그쳤다. 그에 비해 고려 후기에 이르기까지 나타나는 특수한 형식으로서 전체적인 변화를 보이는 예로는 다음에 열거하는 석탑에서와 같이 4각형의 범주를 벗어나 다각형으로, 그리고 다층으로 변하고 있는 형태이다. 그런데 이러한 석탑에서 대략 8각형의 석탑은 그 나름대로 하나의 유형으로도 볼 수 있다. 이에 비하여 6각형인 평안남도 大同郡의 元廣寺址六角七層石塔(平壤 大同公園內 육각칠층석탑,<사진 3>)은 좀더 특이한 형이라 하겠다. 이렇게 4각형의 기본형을 벗어나 평면이 다각으로 변한 석탑의 유례를 몇 가지 들어보면, 永明寺八角五層石塔(평남 平壤市 慶上里 錦繡山), 廣法寺八角五層石塔(평남 大同郡 林原面 廣法寺境內), 普賢寺八角十三層石塔(평북 寧邊郡 北薪面 下杏里 妙香山 普賢寺境內), 栗里寺址八角五層石塔(원위치는 평남 大同郡 栗里面, 현재는 日本 東京 大倉美術館 소장), 元廣寺址六角七層石塔(원위치는 평남 大同郡 古平面 元廣寺址, 일명 間似亭六角七層石塔 혹은 平壤驛前石塔) 등이 있다.

이 석탑들은 모두 고구려 옛땅에 세워진 것인데, 역시 고려시대에 이르러 지방적 특색이 드러나는 좋은 예라 하겠다.

평면이 8각인 탑은 고구려시대에 건립된 平壤 淸岩里寺址에서 8각탑지를 확인하여 이미 삼국기부터 있었던 평면구도와 같음을 알 수 있었다. 그리고 평면 8각은 통일신라 하대의 석탑인 到彼岸寺三層石塔의 기단부에 이미 나타나고 있었으며, 고려 전기의 8각탑으로 月精寺八角九層石塔을 살펴본 바 있다. 그러므로 고려 전기부터 건립된 평면 8각석탑은 후대에까지 이어졌는데 고려시대에 이르러 나타난 지방적 특색일 뿐 아니라 하나의 전통적 건탑양상으로도 이해해야 할 것이다.

고구려 옛땅에 남아 있는 석탑 중 대표작인 묘향산 보현사팔각십삼층석탑을 살펴보면 3단의 높직한 기대석을 중첩하고 그 위에 단층기단을 설치하여 13층의 탑신을 구성하였다. 그리고 정상에 相輪을 장식하고 있어 고려시대의 석탑으로는 가장 층수가 많으면서 완형을 보이는 석탑의 하나라고 할 수 있겠다. 이 탑에서 느껴지는 특징을 적으면 다음과 같다.

첫째, 기단부는 3단의 기대석 측면에 須彌壇과 같은 문양을 가득히 조식하여 基底부터 장식적 의장을 볼 수 있으며 기단은 또 상·하대에 仰·伏蓮을 새겨 마치 불상대좌와도 같은 형식을 이루고 있음을 곧 알 수 있다.

둘째, 탑신부는 초층부터의 身·蓋石의 체감이 아주 적은 편이어서 세장한 탑신을 이루고 있다. 그러나 개석이 광대하지 않으므로 세장하여도 불안하지 않으며 오히려 전각의 반전과도 잘 조화되어 전체적으로 경쾌한 느낌마저 주고 있다.

셋째, 정상은 청동제의 연화좌 위에 상륜부를 올리고 있는데 이것도 이 석탑에서 볼 수 있는 또 하나의 특징이라고 하겠다.

그리고 평양역전석탑이라 일컫는 대동군 원광사지육각칠층석탑은 높직한 3단의 기대석 위에 건조되었다. 이 석탑에서 볼 수 있는 특징적인 면은 다음과 같다.

첫째, 기단부는 6각의 지대석 위에 3단의 기대를 중첩하고 그 위에 단층기단을 구성하였는데, 상·하대가 앙·복련석으로 이루어져 곧 불대좌형임을 알 수 있다. 면석에는 각 면에 兩隅柱뿐으로 소박하나 하대석은 복엽복련이고 8隅에 귀꽃문이 조식되어 매우 화사한 기단을 이루고 있다.

둘째, 탑신부는 각 층 탑신석의 각 면에 양우주가 모각된 것 이외에 중앙에 龕室을 마련하고 좌불을 조각하여 장엄한 탑신을 이루고 있다. 각 탑신석의 체감율이 적은 편이고 세장하여 안정감이 없을 것 같으나 옥개석이 광대하지 않고 또 각 면의 감실로 인하여 불안감은 전혀 없다.

셋째, 정상부는 露盤 위에 仰花와 寶珠로 장식되어 제대로의 부재를 갖추고 있음을 알수 있다. 이 석탑은 화사한 기단부, 탑신부의 장엄, 그리고 상륜 등이 잘 조화되어 고려시대의 석탑으로는 우수한 작품인 동시에 가장 특징적 양식과 수법을 보이는 대표작의 하나라고 하겠다.

라) 원형석탑

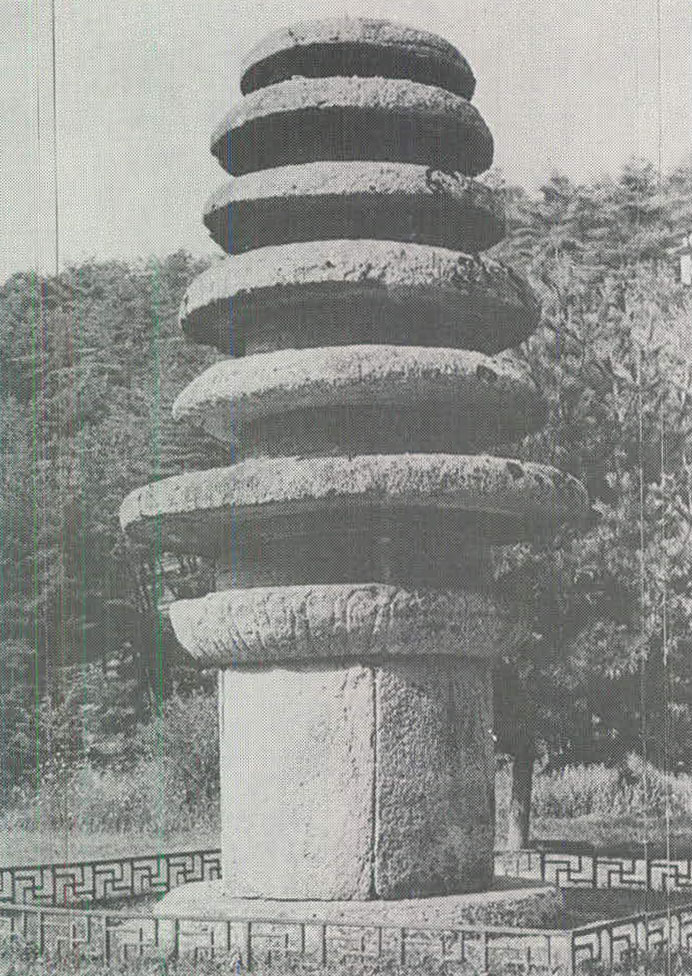

삼국이나 통일신라기와 달리 고려시대에는 4각형의 평면이 6각 혹은 8각으로 변형된 석탑들이 나타나는 한편 원형의 평면을 보이는 석탑도 등장한다. 전라남도 和順郡 道巖面 多塔峰 塔·像群 중의 雲住寺圓形多層石塔(보물 제798호,<사진 4>)과 원주형 석탑은 그 좋은 유례라 하겠다. 이 곳 다탑봉에는 운주사가 있고 이 절의 남쪽 낮은 계곡을 따라서 곳곳에 크고 작은 각종의 석탑과 불상이 배치되어 있어 이른바 천불천탑이라 일컫는데, 이것은 道詵國師가 하룻밤 사이에 천불천탑을 세웠다는 전설에 의한 이름이다. 이 곳에는 양식이 다른 석탑이 산재하여 일반형 석탑 이외에 模塼石塔, 異型石塔 등 현재 18기의 석탑이 서 있다. 이와 같이 많이 집중적으로 건립한 석탑은 다른 곳에서 유례를 찾을 수 없으니 아마도 고려시대 造塔信仰의 실례를 보는 것이 아닌가 생각된다. 특히 고려시대에 이르러 풍수설이 유행함에 따라 산곡간으로 불사나 건탑을 유치한 실례, 지방세력의 건탑 사실 등을 이 유적에서 찾을 수 있는 것이 아닌가 하여 크게 주목해야 될 것이다. 또한 조형적인 면에서 이 원형탑 2기는 전대의 4각형과는 전혀 다른 원형의 평면을 이루고 있어 이 시대에 나타난 각양각색의 새로운 특수형식의 하나이며 원형다층석탑은 지대석, 기단부부터 탑신부의 身·蓋石에 이르기까지 모두 원형을 이루고 있다. 그러나 기단의 면석만은 10각이어서 이채롭다. 이 석탑의 구성은 지대석 위에 높직한 원형 굄을 각출하고 10각형의 면석을 받았으며, 그 위에 갑석을 놓았는데 갑석 측면에는 仰形의 연화문을 線刻하고 있다. 갑석 상면에는 별다른 시설없이 탑신부를 받치고 있는데 각 층의 탑신석에는 측면에 雙絛線이 둘려졌고 옥개석과 같이 상층부로 올라감에 따라 완만하게 체감되어 마치 탑의 상륜과 같은 형식을 보이고 있다. 탑의 구성이나 전체적인 형태에 있어 색다른 석탑으로서 고려적인 특성을 잘 나타내고 있는 유례라고 하겠다.

원구형 석탑은 일견하여 4각형의 기단 위에 탑신을 구성한 것 같으나 실제는 그렇지 않아 주의를 요한다. 즉 기단면석은 4隅柱가 뚜렷하고 높직하며 갑석은 8각의 판석으로 이루어졌는데 별다른 조식은 없다. 그 위의 탑신부는 신·개석의 구별이 없이 원형석괴 4석을 규격순으로 올려 놓았을 뿐이다. 이 석괴의 형태는 상·하면이 평평하여 마치 물동이와도 같은데 별다른 조식이 없다. 이 석탑을 일명 卵形塔이라 일컫는데 이 石塊의 형태에 따른 것으로, 이렇듯 없어진 7石까지 원형 석재를 올려놓고 보면 마치 석탑의 상륜부와도 같은 느낌을 줄 것이다. 하부로부터 4각형과 8각, 원형이 중첩된 평면으로 이루어진 전혀 색다른 석탑인데 그런 대로 잘 조화되어 눈에 서툴지 않으며 기발한 건조기법을 보이는 석탑의 하나라고 하겠다.

마) 부분적 변형탑

고려시대에 이르면서 나타난 또 하나의 특징적 석탑은 탑의 전체적 변형은 아니고 부분적으로 새로운 변화를 보이고 있는 것이 있다. 이를테면 석탑의 탑신부에 연화석 등으로 굄대를 마련하거나 기단갑석 그 자체가 연화대로 이루어지고 또는 각 층에 굄돌을 끼어 마치 공예탑과도 같은 인상을 주는 석탑들이다.

이들의 굄대는 그 형태상으로 보아 석탑을 웅장하게 나타내려는 것이기보다는 역시 공예적인 특수성을 보이고자 한 듯하다. 기단부가 연화대로 이루어지고 그리하여 마치 佛座臺와도 같은 작풍을 보이는 것은 앞에서 6각·8각 등의 변형 석탑에서 살펴본 바 있으며 이들의 연화기단부도 일종의 공예탑적 일면을 보이고 있는 것이라 하겠다. 이 다각의 연화기단부는 신라 하대에 건립된 鐵原의 到彼岸寺三層石塔에서 볼 수 있는데 이러한 점 또한 주목해야 할 것이다.

이와 같은 8각원당형의 기단부는 고려 전기에 건립된 五臺山 月精寺八角九層石塔, 앞에서 살펴본 대동의 율리사지팔각오층석탑, 묘향산 보현사팔각십삼층석탑 등에서도 볼 수 있었던 바 이들 지역이 모두 도피안사삼층석탑이 서 있는 철원과 반드시 가깝다고 할 수는 없다 하더라도 역사적 내지 지역적으로 연결시켜 살펴볼 수 있지 않나 하는 점이다. 그 연원은 철원에서 상대로 거슬러 올라간 고구려에까지 살펴볼 수 있는 것이 아닌가 생각되는데 고구려 옛절터인 평양의 淸岩里寺址와 대동군의 元吾里寺址에서 평면 8각의 탑지가 이미 확인된 바 있어 더욱 그렇게 느껴진다.

이제 열거하려는 굄대를 끼워 넣은 공예탑들도 일견하여 강원도와 전라도 등 일정지역에 치우쳐 건립된 느낌을 주고 있으니 이것 또한 이 시대 특성의 하나로 지역적 특성을 고려하지 않을 수 없는 것이다. 그 대표적인 예를 열거하면, 開心寺址五層石塔(보물 53호, 현종 원년 ; 1010), 春川七層石塔(보물 77호), 求禮論谷里三層石塔(보물 509호), 橫城鴨谷里三層石塔, 興國寺址石塔(현종 12년), 妙香山 普賢寺九層石塔(靖宗 10년 ; 1044), 서울 弘濟洞五層石塔(보물 166호, 靖宗 11년), 江陵 神福寺址三層石塔(보물 87호), 南原 萬福寺址五層石塔(보물 30호, 문종대), 潭陽邑內里五層石塔(보물 506호)이다. 이 가운데서 서울 홍제동오층석탑과 강릉 신복사지삼층석탑에서는 탑신부에까지 높직한 굄돌을 1단씩 끼어 놓아 조형상 특이하고도 흥미로운 양식을 보이고 있다.

앞에 든 석탑들 가운데 춘천칠층석탑과 만복사지오층석탑, 담양읍내리오층석탑은 후기의 건립으로 추정되고 있으나 이 밖의 탑들은 전기에 건립된 것으로 추측하고 있는데 이러한 점에서 보면 역시 부분적 변형의 석탑도 전반기부터 나타나고 있었음을 알 수 있다.

이 밖에 부분적인 변형의 예로 전북 井邑市 德川面 望帝里의 泉谷寺七層石塔(보물 309호,<사진 5>)을 들 수 있는데 이 탑은 일견하여 옥개석이 상·하로 둥글게 조성된 것으로 보이는 특이한 형태이다. 즉 탑신부에서 方柱形의 석재를 결구하여 초층 탑신석을 세장하게 조성하되, 그 내부에 積心石을 다지고 있는 점은 드문 일이라 하겠다. 특히 각 층의 옥개석에서 낙수면이 평박하거나 전각의 반전이 미약한 것은 간혹 유례를 볼 수 있는 것이지만, 옥개석 하면에 앙련문을 조식하여 화사한 옥개받침부를 이루고 있는 점은 이례적인 양식일 것이다. 그것도 연화문 이외에 다른 문양을 혼용하지 않고 초층부터 7층까지 받침부 전면에 앙련으로만 장식하였다. 이러한 점에서 장식적인 의장을 충분히 엿볼 수 있으므로 일종의 공예탑이라고도 할 수 있다.

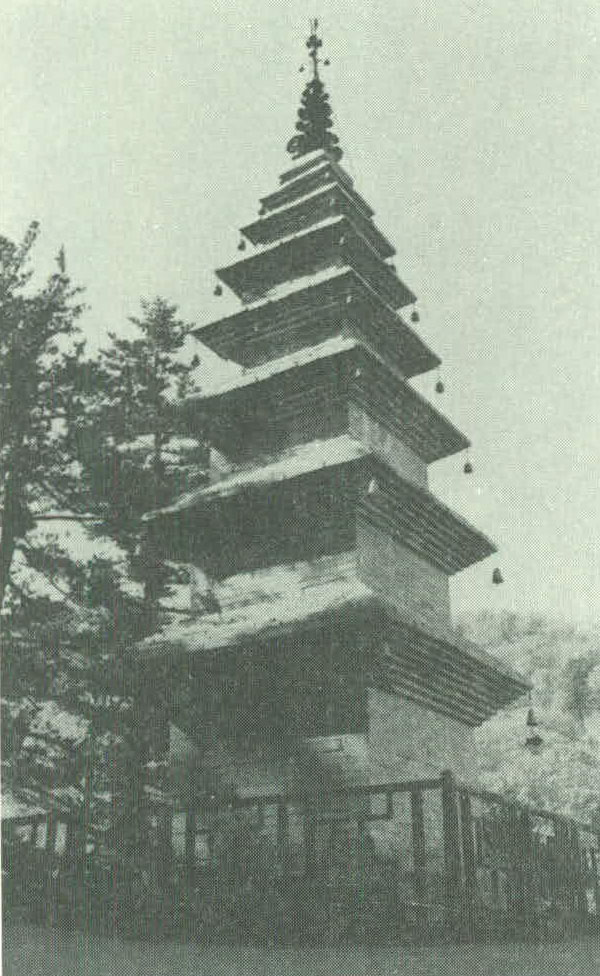

바) 전탑 및 모전석탑

이 시기에 이르러서도 역시 전기와 마찬가지로 塼塔이나 模塼石塔의 건립은 별로 볼 수 없다. 전탑이나 모전석탑은 석탑을 건립하기에 앞서 전과 모전석을 생산하여야 하기 때문에 실제로 건탑활동에 지장이 있었던 것이다. 현재 이 시기에 건조된 모전석탑으로 강원도 旌善郡 東面 古汗里 咸白山 기슭의 淨岩寺七層模塼石塔(水瑪瑙塔, 보물 410호,<사진 6>)을 들 수 있다. 이 탑은 절의 경내에서 약 100m 떨어져 함백산(1,573m) 비탈에 건립되었는데 이 곳에서 많이 채굴되는 수성암류의 석회암을 한변의 길이 30㎝∼40㎝의 대·소 塼形으로 다듬어 축조한 것이다.「瑪瑙」는 불교에서 말하는 7寶의 하나인데, 사적기에 의하면 신라 慈藏法師가 창건한 사찰이라 하며 탑내에는 불사리를 비롯하여 여러 가지 성보를 봉안하였다고 한다.

이 탑은 전체의 높이 9m로 기단부·탑신부·상륜부로 나누어 볼 수 있는데, 4각형의 기단은 화강암으로 6단을 이루었으며 6단 중 상·하 3층의 석질과 구성에서 차이를 보이는 것은 창건 이후의 개수로 인한 듯하다. 초층 탑신 남쪽면에는 중앙에 화강암 석주로 문틀을 마련하고 문비를 달았는데 이 문비에는 중앙에 음각선을 그어 두 짝을 만들고 그 중심에는 쇠문고리를 달아 놓았다. 옥개받침은 1층이 7단이며 상층에 올라가면서 1단씩 감소되었고 낙수의 층단 또한 초층의 9단에서 7층의 3단에 이르기까지 1단씩 감소되었다. 각 층의 옥개 네 귀퉁이에는 풍경을 달았던 구멍이 있으며 어느 귀퉁이에는 지금도 풍경이 달려 있다.

상륜부는 청동제로 조성하였는데 노반부터 높이 1.7m의 擦柱에는 꽃무늬를 돌린 보륜 5단과 보개·보주 등이 남아 있어 거의 완전한 형태를 보이고 있다. 또한 찰주로부터 4층 옥개에 이르기까지 철쇄를 걸어 놓았는데 이것은 法住寺 捌相殿 상륜부와 흡사한 것이다.

사적기에 의하면 창건 당시 이 탑을 건립했다고 하나 그렇게 생각되지는 않는다. 즉 조선시대에 이르러<乾隆四十三年戊戌仲春 水瑪瑙寶塔重修事蹟>, <大淸同治十三年甲戌五月 水瑪瑙寶塔重修誌> 등이 남아 있는 것을 보면 이 탑은 여러 차례 중수를 거듭하여 온 것으로 보인다. 특히 1972년도에 전면 해체·복원작업이 있었던 바, 이 때 탑내에서 사리장치와 5장의 塔誌石이 발견되었는데 모두 조선시대의 것이었다. 그러므로 이 모전석탑의 건립연대는 역시 고려 후반으로 추정하게 된다.

사) 청석탑

청석탑은 점판암으로 건조한 탑을 말하는데 재료의 특수성에서 가능하였다고 믿어진다. 얕은 층위를 다수 중적시키고 또 세부에 섬세한 선각을 곁들이기도 한 공예적 기교가 보이는 그 나름대로 하나의 유형을 얻고 있는 것이다. 그런데 이러한 청석탑은 이미 신라 말에 세워진 것으로 추정되는 海印寺願堂庵多層石塔(보물 518호)에서 그 선례가 보인다. 그리고 고려 초반에도 金山寺六角多層石塔의 예를 보이고 있으므로 후반에 이르러 많은 청석탑이 건조되었음은 당연한 일이라 하겠다. 청석탑은 신라 하대에 비롯된 것이나 본격적인 건립은 고려시대의 일이라 하겠으며 武陵里多層石塔(강원 寧越 水周面), 桐華寺念佛庵多層石塔(대구 八公山), 法華庵多層石塔(경남 昌寧 靈山面), 大谷里靑石塔(경북 義城 多仁面), 神心寺多層石塔(충남 牙山 鹽峙面), 法住寺妙寂庵多層石塔(충북 報恩 內俗離面), 普門寺靑石塔(강원 原城 板富面), 蒼龍寺多層石塔(충북 忠州 直洞) 등과 같은 청석탑들이 보고되고 있다.

그런데 이러한 유형의 석탑은 석재 자체가 크지 못하므로 모두 소규모인데 석질이 또한 연하여 각 부재가 파손 혹은 결실되어 완전한 형태는 거의 없다. 그리고 이들 청석탑의 기단부는 모두 화강암으로 형성되고 탑신부 이상만이 점판암인데 이것도 아마 석재의 결핍 때문이고 또한 견고한 기단구축을 위한 일이 아닌가 생각한다. 위에서 열거했듯이 우선 8기의 청석탑을 살필 수 있겠는데 사실상 이 석탑들은 그 규모나 형태 등이 거의 같으므로 기단부가 높게 구성되고 면석까지 갖춘 무릉리다층석탑과 기대석으로만 이루어진 동화사염불암다층석탑의 2기만을 살펴보고자 한다.

무릉리다층석탑은 다른 예와 같이 화강암으로 구성된 기단부와 흑색 점판암재로 건조한 탑신부로 구분할 수 있겠는데 이 탑의 기단부는 화강암재로 건립한 일반형 석탑의 기단과 같이 이루어져 일반적인 청석탑의 기단과는 다르므로 주목된다. 이 탑에서의 특징적인 양식 수법을 보면 다음과 같다.

첫째, 기단부에서 화강암으로 기단을 구성하되 지대석 상면에 기단을 괴는 굄대가 마련되었고 면석에는 양우주와 1撑柱가 각출되었다는 것이다. 대개의 청석탑은 화강암재의 기단을 마련하나 장대한 모양대로 2∼3장을 중첩하는 것이 통례인데 이 탑에서는 그렇지 않다. 그리고 갑석의 조성에서 특히 주목되는 것은 하면에 副椽이 모각되었는데 이것도 또한 드문 일이다.

둘째, 탑신부에서 옥개석 상·하면에 方框을 만들어서 탑신을 고정시킨 수법이 주목되거니와 탑신 각 층의 측면 圓圈 안에 梵字가 음각되고 있는 것도 또한 색다른 면이다. 특히 전각의 반전이 경쾌한 모습을 보이고 있어서 일견하건대 신라와 고려시대의 화강암재 석탑과도 같음은 건조연대가 많이 내려가지 않을 뿐만 아니라 둔중한 다른 예와는 특이한 것이라 하겠다.

동화사염불암다층석탑은 탑신부에서 탑신을 잃어버리고 옥개석만이 남아 기단 위에 놓여 있는데 각 층 옥개석의 날카로운 轉角과 낙수면의 단아한 형태, 그리고 각 부의 양식수법으로 보아 건조연대는 역시 고려시대로 추정되며 뛰어난 작품으로 생각된다.

이 석탑이 보여주는 양식상 특징은 다음과 같다.

첫째, 전체적으로 보아 기단부는 화강암재로 구성되고 탑신부는 점판암으로 건조하여 이른바 청석탑의 특징을 보이고 있다.

둘째, 기단부의 형태가 면석과 갑석 등을 구비한 건축기단이 아니고 2단의 석단을 기대로 구축한 층단식으로 이루어진 것이 주목되는데 이것은 이 시대에 일반적으로 유행한 청석탑들의 공통적 특징의 하나이다.

아) 대리석탑

고려시대에는 1기뿐이며 말기에 건립되었지만 새로운 형식의 석탑으로 敬天寺十層石塔(국보 86호, 충목왕 4년 ; 1348,<사진 7>)을 거론하지 않을 수 없다. 이 석탑은 당시의 추세로 미루어 원대의 喇嘛的 영향에 의해 만들어졌다고 하겠지만, 일면 당시 고려의 불교미술을 대표할 수도 있는 것으로 그 재료 및 건조양식과 각 부의 기교에서 보다 독창적인 면을 보이고 있다.

이 석탑은 각 부재가 회색의 대리석인데 일제침략기 일본인들의 불법적인 반출로 말미암아 현재 지대석은 없다. 탑의 구성은 기단부 위에 탑신과 상륜부가 건조되었는데 각 부는 그 평면과 부재의 구조 등에서 각기 특수한 양식과 수법을 보이고 있다.

기단부는 2층으로 이루어졌는데 그 평면은 4面斗出星形의 亞字形 형식을 취하고 있다. 각 층의 면석에는 각기 佛·菩薩·人物·草花·蟠龍 등을 양각하였으며, 각 모서리에는 節目圓柱形을 모각하였다. 갑석은 각 층이 같은 형식으로서 측면은 굽형을 돌출시키고 상·하에는 연화문을 조식하였는데 3층 위의 갑석만은 상단부에 난간을 돌리고 그 위에 탑신부를 받치고 있다. 이것은 아마도 다른 일반형 석탑에서와 같이 탑신굄대와도 같은 의장에서의 가구인 것 같다.

탑신부는 10층으로 이루어졌는데 그 평면은 초층과 2·3층은 기단과 같이 4면두출성형의 아자형을 이루었고 그 위의 4층부터는 4각형이다. 4층부터의 체감은 없는 편이나 초층과 2·3층에서는 언뜻 보기에 감축을 느끼게 한다. 탑신의 구조는 각 탑신 위에 옥개석을 중적하였다. 탑신석의 각 모서리에는 원주형을 모각하고 각 층, 각 면에는 12會相을 조각하여 불·보살·천부 등 기타의 物像을 빈틈없이 조각하였다. 그리고 각 층의 탑신 하단부에는 높직한 난간을 돌렸는데 이것은 탑신굄의 의장일 것으로 여겨진다. 각 층의 옥개석은 하면에 多包집 형식의 枓栱형태를 모각하고 상면 낙수면부는 八作집 형태의 지붕모양과 기왓골이 표현되어 곧 목조건축물의 그것을 연상케 한다. 그리고 3층에서 이중의 옥개를 이루고 있어서 이것은 마치 화려한 전각을 모조한 것 같은 인상을 주어 더욱 목조가구로서의 흥미를 끌며 주목되는 것이다. 그리고 각 층의 추녀도 일관하여 전각부에 이르면서 곡선을 보이고 반전을 일으켜 경쾌한 형태를 이루고 있다.

상륜부는 단조로운 형식으로 정상에 구성되었는데 평면 원형으로 노반과 연주문형의 覆鉢, 그리고 양련으로 된 仰花가 있고 그 위에 보탑형과 보주가 있다. 그런데 이들 상륜의 각 부재는 그 형태가 우리 나라 탑의 상륜형식과는 달리 오히려 원대의 라마적 수법을 엿볼 수 있는 것이 특징적이다.

이 석탑은 언뜻 보아 세장하고 또 불안정한 느낌을 주는 것 같으나 3단의 기단부와 3층까지의 탑신이 안정된 아자형을 이룬 평면이고 또 3층까지의 체감이 현저해 오히려 경쾌하고 날씬한 안정감을 주고 있다. 그리고 각 부재 세부의 조각은 부분에만 그치지 않고 기단·탑신부 할 것 없이 전면에 물상이 조각되었는데 이 彫鏤는 장려하고 변화가 풍부하며 전체의 균형 또한 아름답다. 이렇듯 장중풍려한 기상을 발휘한 석탑은 유례가 없는 것으로서 고려시대의 석탑 중 가장 특이하고도 섬세한 기교를 보이고 있어 희귀하다 하겠다. 그런데 이 석탑은 앞에서도 말한 바와 같이 각 부에서 원대의 라마적 수법을 엿볼 수 있다. 이것은 당시의 여건으로 보아 원나라의 영향이 다분히 작용하였을 것이므로 곧 짐작할 수 있는 일이다. 그러나 건탑의 전체적인 면에서 보았을 때 평면의 구도와 탑신부 각 부재의 형식·수법 등은 다분히 고유한 석탑양식으로 정착되고 있음을 알 수 있으니, 이 역시 선인들의 놀라운 예술적 창의력에 감탄하지 않을 수 없다.

이 석탑은 대리석 석재로 건탑하되 목조건축물의 각 부를 모각하고 또 각 부재에 불·보살의 變相을 빈틈없이 새겨서 그야말로 건축과 조각의 양면을 다 같이 특이하게 구비하고 있는 일품이라 하겠다. 그리하여 이후 조선 초기의 圓覺寺址十層石塔(현재 서울 파고다공원 소재)으로 그 양식이 이어지고 있어 역시 토착화한 증거를 보이고 있으며, 또한 이러한 형식이 한때 유행되었던 시대적 특수양식이었음을 알 수 있는 진귀한 석탑이라 하겠다.