나. 석조부도

고려 후기에 건조된 것으로 추정되는 浮屠塔은 상당수에 달하고 있다. 그러나 이들 가운데서 일반적으로 잘 알려져 있어 누구나 짐작할 수 있는 국가지정유물 중에서 건조연대가 뚜렷하여 이른바 절대연대를 가지고 있는 후기의 부도는 우선 寶鏡寺圓眞國師浮屠(보물 430호, 고종 11년 ; 1224,<사진 8>), 麟角寺寶覺國師塔(보물 428호, 충렬왕 21년 ; 1295,<사진 9>), 神勒寺普濟尊者石鐘(보물 228호, 우왕 5년 ; 1379,<사진 10>), 令傳寺址普濟尊者舍利塔(보물 358호, 우왕 14년, 원 위치는 강원도 原州市), 太古寺圓證國師塔(보물 749호, 우왕 11년,<사진 11>), 舍那寺圓證國師石鐘(우왕 12년) 등의 6基를 들 수 있다.

이 부도탑들은 모두 그 주인공과 소속 사원이 확실하며 특히 그에 따른 탑비가 건립되어 있으므로 그 주인공인 大德들의 모든 행적을 살필 수 있고 건조연대를 확실히 알 수 있다. 따라서 같은 시기에 건립한 연대미상의 부도들을 고찰하고 그 연대를 추정하는데 하나의 기준이 되는 중요한 자료들이다.

그 가운데 보경사원진국사부도와 인각사보각국사탑은 신라 이래 석조부도의 전형적 양식인 8각원당형을 잘 계승하고 있는 부도이며 신륵사보제존자석종과 사나사원증국사석종은 전대의 석종형 부도 양식을 잘 본받고 있는 부도라 하겠다. 그러나 영전사지보제존자사리탑과 태고사원증국사탑은 변형된 이형적 부도로 주목을 끈다. 이 부도들을 전형양식·석종형·변형양식 등으로 나누어 살펴보면 다음과 같다.

가) 전형적 8각원당형 부도

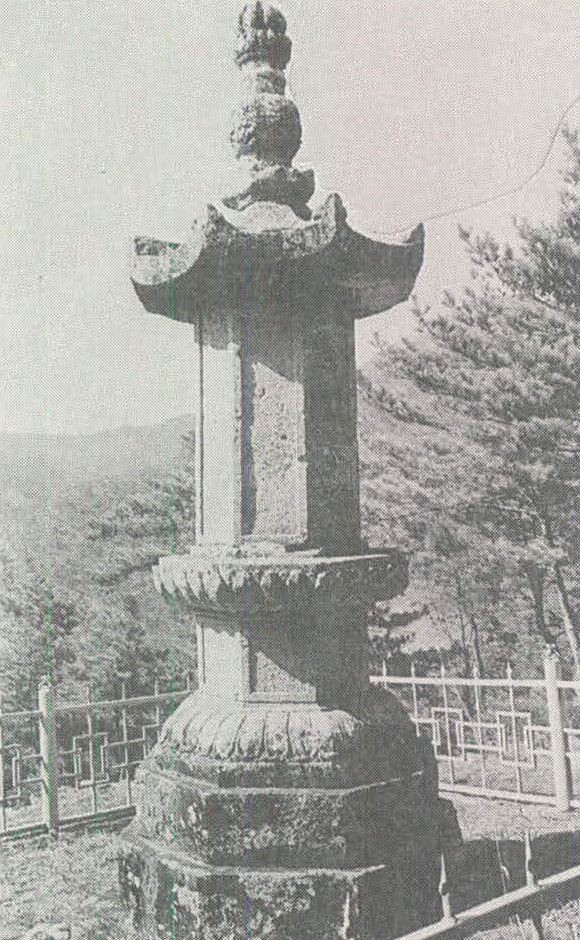

寶鏡寺圓眞國師浮屠는 평면 8각을 기본으로 한 전형적인 양식으로, 다음과 같은 특징을 가진다.

첫째, 기단부 하대가 3단으로 이루어졌으나 상단에만 蓮瓣이 조각되고 하부 2단에는 아무런 조식이 없는 간략화된 하대석이며, 윗 부재인 중대석에도 조각이 없고 상대에만 앙련을 돌리고 있다.

둘째, 탑신이 유난히 길어 안정감이 없어 보이며 자물통을 조각함에 있어서 문비의 모각이 없다. 그리고 각 면에도 세장한 양우주뿐이며 아무런 조각이 없다.

셋째, 옥개석에 기왓골이나 연목 등 아무런 표식이 없고 추녀의 반곡과 전각의 반전이 심하여 중후한 느낌을 주고 있다.

넷째, 상륜부재는 완전하며 이 부도에서는 가장 화려한 조식들을 보이고 있다.

다섯째, 널찍하게 4각형의 塔區를 마련하고 부도를 세웠는데 역시 국사로 추증된 고승이어서 높은 산 중턱에 탑기를 마련하고 석단을 구성한 것 같다.

인각사보각국사탑은≪三國遺事≫를 지은 一然禪師의 부도탑이다. 선사는 희종 2년(1206)에 출생하여 충렬왕 15년(1289)에 입적한 고승이다. 선사가 입적하자 왕은 매우 슬퍼하여「普覺國師」라 시호를 내리고 탑호를「靜照」라 하였다. 보각국사탑비는 현재 경북 軍威郡 古老面 華北洞의 麟角寺 경내의 석비보호각에 보존되어 있으나 거의 파손되어 碑身의 刻字 중 알아볼 수 있는 것은 앞·뒷면을 다 합해도 얼마 안된다. 그러나 月精寺 소장의 사본을 옮겨 놓은 전문과, 근년에 한국정신문화연구원에서 그 전문 및 탑본 전문을 原寸으로 소개하고 있어 비문 내용과 일연선사의 행적 및 부도탑을 파악하기에는 충분하다.

이 부도탑은 8각원당의 기본형을 갖추어 기단부와 탑신·옥개석 등이 모두 8각으로 이루어졌으며 그 특징을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 널찍한 지대석 위에 기단부를 형성하였는데 線彫이기는 하나 상·하대에 앙·복련을 조식하고, 중대석에는 각 면에 동물상을 조각하여 전체적으로 장식적인 기단을 형성하고 있다.

둘째, 탑신부에도 문비형과 사천왕상·보살상 등을 조각하여 기단부와 함께 장식적 의장을 잘 보여주고 있다.

셋째, 탑신부에서 주목되는 것은 정면의 “普覺國師 靜照之塔”이라는 2행의 명문으로 이 부도탑의 주인공을 곧 알 수 있게 한다.

넷째, 옥개석은 기왓골이나 연목 등이 없이 중후하나 8귀퉁이 전각에 귀꽃문이 있어 다소 장식적임을 느끼게 한다.

다섯째, 상륜부는 그리 화려하지 않으나 보개와 앙련대가 있고 화염에 쌓인 보주가 있어 간략하지만 약간의 장식을 보이고 있다.

나) 석종형 부도

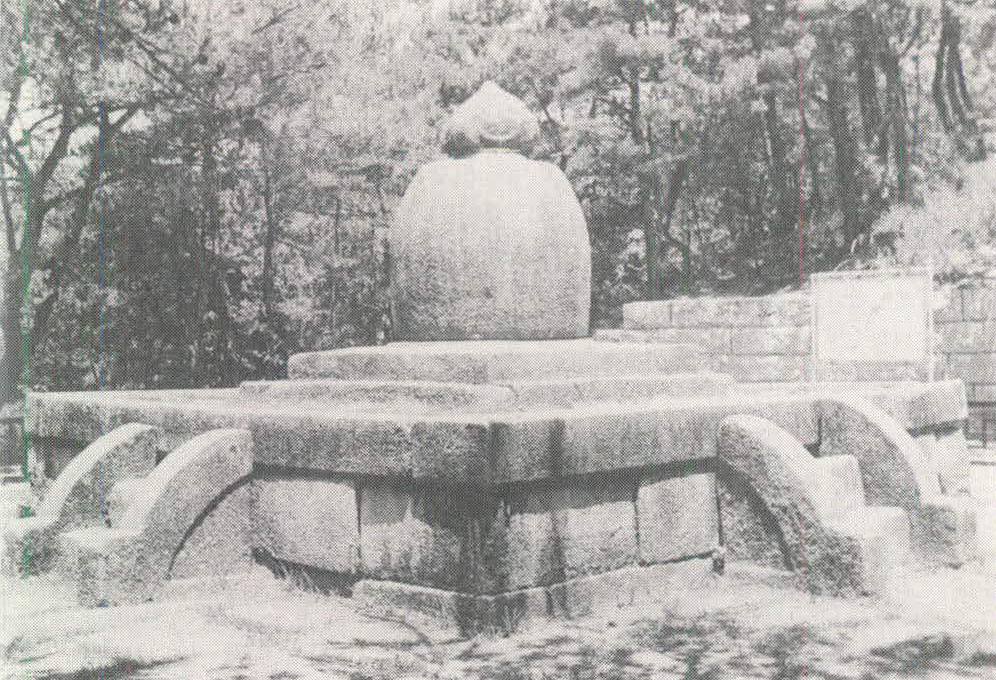

우선 神勒寺普濟尊者石鐘을 살펴보면 넓은 건축기단을 축조하고 그 윗면 外周에는 장대석을 돌려 갑석을 삼았는데 앞면과 양측면에 계단을 마련하였다. 기단의 윗면 중앙에 2장의 판석을 얹어 2단의 탑신굄을 마련하였는데 탑신과 접하는 곳에는 몰딩이 조각되었다. 탑신은 鐘形에서 퇴화되어 위가 잘라진 포탄처럼 되었는데 그 祖形이 종형이라는 것은 누가 보아도 쉽게 이해할 수 있다. 탑신의 표면에는 조식이 없고 상·하는 수평을 이루었다. 탑의 정상부분에는 화염문을 모각한 낮은 보주가 장식되어 있을 뿐이다.

이 석종을 중심으로 앞쪽에는 석등이, 뒤쪽에는 탑비가 있고 절의 서북쪽으로 한강이 굽어 보인다. 당초부터 경치가 좋은 이 언덕 일대를 묘역으로 정했었음을 알 수 있다.

이 석종형 부도는 고려 말기의 명승이었던 懶翁 普濟尊者의 묘탑이다. 이러한 형식의 묘탑 중 고려 전기의 것으로는 金山寺石鐘이 있는데, 인도의 불탑형식에서 착안한 것으로 추측된다. 고려시대에 이같은 형식이 유행하였고 조선시대에는 이보다도 간략화되고 형식화된 석종형 부도가 더욱 유행하게 된다.

이 부도는 고려 말의 석종형 부도형식을 대표할 만한 작품이라고 할 수 있다. 즉 고려 초기의 석종형 부도인 금산사석종과 같이 웅장하지는 못하지만, 광대한 기단을 형성하였고 2단의 굄대를 마련하였다는 점에서 금산사석종 이래의 고려시대 석종형 부도형식의 궤를 벗어나지 않았다. 이 부도탑은 특징적인 면을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 이 부도는 신라 이래 전형양식으로 계승되고 있는 8각원당의 일반형과는 달리 석종형을 이루고 있다. 물론 석종형 부도는 통일신라시대의 太和寺址十二支像浮屠와 고려시대 초기의 금산사석종이 있으나 8각원당형에 비하면 이제까지는 극히 소수였다. 이 보제존자석종과 같이 높고 널찍한 건축기단을 축조하고 그 중심부에 석종형 탑신을 세운 선례는 금산사석종이다. 그런데 이 선례와 비교해 보면 기단과 그 주변의 장엄을 비롯하여 탑신부에 이르기까지 비교가 되지 않을 정도로 간략화되어 있다는 점이다.

둘째, 금산사석종은 앞에 불탑이 건립되어 있어 戒壇과도 같은데 비해, 보제존자석종은 승려의 부도이므로 건조하게 된 의도부터가 다르다. 그러나 축단과 주변의 장엄은 고사하고라도 탑신만을 볼 때에 석종형에서 퇴화된 둔중감을 보제존자석종에서 곧 느낄 수가 있다.

셋째, 앞면과 양측면에 계단을 마련하고 있어 선례와는 또 다른 점을 보이고 있다.

다음으로 舍那寺圓證國師石鐘은 현재 경기도 楊平郡 玉泉面 龍川里 龍門山 기슭의 사나사 경내에 원증국사사리석종비와 함께 서 있다. 1장의 4각형 지대석 위에 1장으로 조성한 4각형 대석이 놓이고 그 위에 1석으로 조각된 석종형 탑신을 안치한 일반적인 석종형 양식이다.

대석에는 측면과 상면에 여러 가지 문양이 조식되어 있는데, 측면에는 각 면에 眼象과도 같이 3구의 장방형 額이 모각되었다. 그러므로 측면은 마치 양우주와 2주의 탱주가 각출된 것처럼 보이며 상·하단에 갑석형의 굽이 돌려진 것으로 보인다. 상면은 네 귀퉁이마다 같은 수법으로 운문과 원좌형 화판을 조식하였는데 산모양으로 3원좌를 배치하고 그 양측에도 운문을 조각하여 화사한 모서리를 이루었다. 중앙에는 큼직한 원좌형으로 각출한 1단의 원호 받침이 있어 탑신을 받치고 있는데 그 주변에는 원형받침을 따라 21판의 홑잎복련이 돌려졌다.

탑신은 1.22m 높이의 평면 원형의 석종형으로 상·하단은 거의 같은 크기이며 중간부가 배흘림의 통식을 보이고 있다. 탑신 표면에는 아무런 조식이나 명문이 없다. 상륜부는 별다른 장식없이 탑신 정상에 보주만을 조성하였는데 탑신 상부를 약간 평평하게 다듬고 그 위에 원추형의 보주를 돌출시켰다.

이 석종형 부도가 보여주는 단조로운 형태가 고려 전기와는 다른 말기적 특징을 잘 나타내주고 있는 것이다. 이것은 이후 조선시대에 이르러 크게 유행하는 석종형 부도의 祖形이 된다고 할 수 있겠다.

다) 변형양식

8각원당형의 전형양식에서 벗어난 부도를 말한다. 우선 令傳寺址普濟尊者舍利塔을 보면 부도라고 하기보다는 4각형 중층의 일반형 석탑과 같이 모든 부재의 평면이 4각형이며 2층기단 위에 3층의 탑신을 건립하고 정상부에 상륜을 장식한 형식이어서 언뜻 보아 불탑이 아닌가 착각한다. 탑신부는 身·蓋石을 각 1석씩으로 조성하여 중적하였는데 각 층의 탑신석에는 양우주가 정연하게 모각되고 각 층의 옥개석 받침은 4단씩이다. 상륜부는 노반과 복발·보륜·보개 등이 놓여 있어 일반형 불탑의 양식을 그대로 구현한 것이 특이한 점이다.

이와 같이 평면이 4각형을 이룬 부도탑은 전기에 건조한 法泉寺智光國師玄妙塔에서 이미 살펴본 바 있다. 그런데 이렇게 변형된 특수한 형태의 부도탑이 어찌하여 강원도 원주에 건립되었을까 하는 문제가 있겠는데, 이것 또한 지광국사현묘탑과 관련시켜 볼 때 그 원래의 위치가 원주로 같은 지역임이 주목된다. 즉 고려시대의 석탑에서 나타난 지역적 특성이 석조부도에서도 드러나고 있는 것이라 하겠다.

다음으로 太古寺圓證國師塔은 기단 위에 탑신을 안치하고 정상에 상륜을 장식하였는데 평면구성은 부분적으로 같지 않다.

첫째, 기단부는 하대석부터 4각·8각·원형 등의 부재로 이루어져 종래의 8각원당형, 혹은 4각형 등 기단의 통일된 형태에 비하여 통일성이 없어 보인다.

둘째, 탑신은 역시 석종형을 연상케 하는 간결한 형태이다.

셋째, 옥개석에 있어서 다소 장식적인 면을 보이고 있으나 중후함이 드러나는 점이며 상륜부에 있어서도 또한 그러하다.