가. 석불상

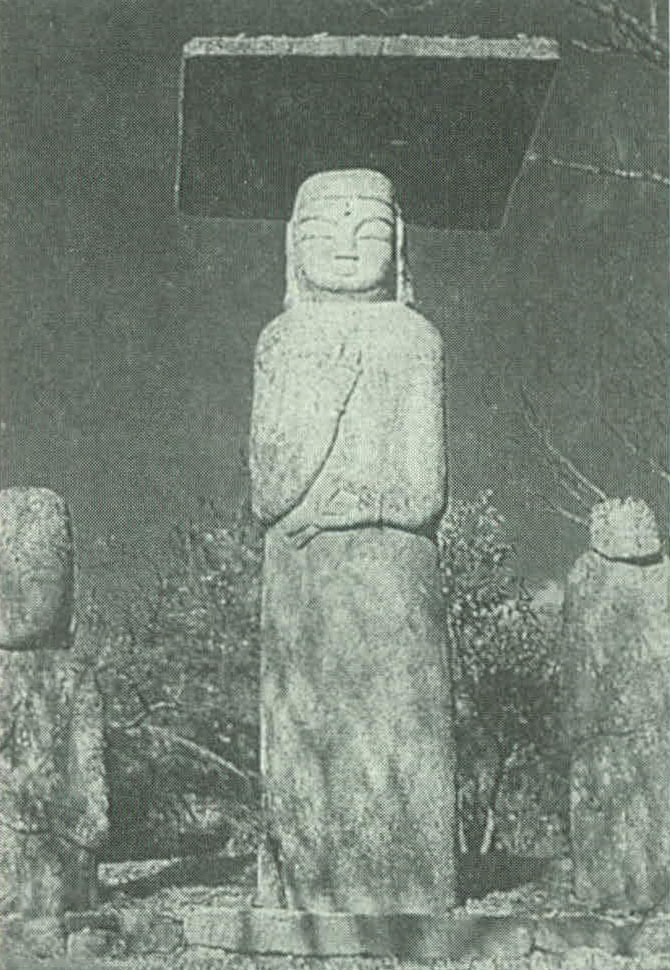

고려 전기에는 거대한 석불과 신라의 양식수법을 계승한 석불 등이 전국 각지에 조성되었음을 볼 수 있다. 몽고의 영향을 받게 된 후기에 이르러는 전기와 같은 불상조성이 성행하지 않았다. 몇 구의 유례가 있지만 거대하거나 신라양식을 본받은 작풍은 전혀 찾아볼 수 없다. 예컨대 安國寺址石佛立像(보물 100호,<사진 15>), 益山古都里石佛立像(보물 46호) 등은 머리 위에 원통형의 관모를 쓰고 그 위에 넓적한 보개를 얹어 놓았다. 이 불상들은 전기에 조성된 충남 논산의 灌燭寺石造彌勒菩薩立像, 부여의 大鳥寺石造彌勒菩薩立像 등과 동일한 형식의 석상으로 같은 지역성을 보이고 있다. 그러나 높이가 4m∼5m에 불과하여 전기에 만들어진 10여m 높이의 불상에 비하면 규모가 훨씬 작아졌음을 알 수 있다. 그리고 형식화된 相好와 동체 각 부의 처리가 전기 석불과 달리 치졸해졌다.

우선 안국사지석불입상을 살펴보면 三尊像인데 중앙 본존불은 머리가 원통형이며 상호는 4각형에 가깝게 넓죽하다. 감고 있는 직선적인 긴 눈과 납작한 코, 다물고 있는 입 등은 마치 장승과도 같은 인상을 주며, 이러한 인상은 동체의 조각에도 잘 나타나 있다. 이 불상의 동체는 인체라는 관념이 전혀 없어지고 길다란 장대석을 깎아 세운 것 같으며, 여기에 억지로 갖다 붙인 듯한 팔과 손도 역시 비현실적이라 하겠다. 오른손은 가슴에 대고 있으며 왼손은 배에 붙여 엄지와 중지를 맞대고 있는데 아미타불의 中品中生印을 표현한 것 같다. 귀는 길지만 목은 짧고 三道는 없어졌다. 衣紋은 마멸이 심하여 잘 보이지 않으나 긴 종선문인 것 같다. 머리 위에는 큼직한 장방형의 갓을 쓰고 있다. 우협시보살은 허리까지 묻혀 있는데 관과 상호·동체 등이 본존불과 흡사하며 좌협시보살도 머리만 파괴되었을 뿐 역시 동일하다. 三尊 모두 대좌가 묻혀 있어 어떤 형태인지를 알 수 없다. 5m 가까이 되는 거상으로, 지방에 유행하던 고려불의 塊體化된 전형적 불상양식을 잘 반영하고 있다.

다음으로 익산고도리석불입상은 2구인데 같은 형태로서 하나의 사다리꼴 석주에 대좌와 의문, 그리고 손과 얼굴을 겨우 나타내고 있을 뿐이다. 따라서 불상이라기보다는 동리를 수호하는 무속적인 석상이라고 일컫는 것이 더 적절하다. 넓은 대좌에서부터 좁은 머리까지 완전히 사다리꼴을 이루고 있는데, 머리 위에는 4각형의 판석이 있으며 그 밑에는 4각형의 높은 관을 쓰고 있다. 상호도 역시 4각형에 가까우며 여기에 가는 눈과 짧은 코, 작은 입을 표현하여 인상적이다. 목은 겨우 하나의 선으로 묘사하고 있는데 얼굴과 어깨가 그대로 연결되고 있다. 어깨는 인체의 어깨라기보다 머리에서 대좌까지의 사다리꼴을 형성하는데 불과할 뿐 다른 의미는 없는 것 같다. 동체는 사다리꼴의 석주에 불과할 뿐 굴곡은 전연 없으며 팔도 표현되지 않은 데다 두 손은 배에 붙이고 있어 사실성은 없다. 法衣는 通肩이지만 목에서부터 발목까지 앞이 터진 두 줄의 도포같은 긴 옷을 걸쳤을 뿐 별다른 문양은 없다. 대좌도 불상과 동일석인데 앞면만 약간 깎아 좌대같은 모양을 만들었다. 사다리꼴의 석주형 자세나 비사실적 조각수법, 그리고 도포같은 법의나 두 손을 맞잡고 있는 것 등은 분묘의 석인상 중 문관석과도 흡사하다.

이 밖에 전남 和順郡 道岩面 龍岡里의 雲住寺가 있는 골짜기를 천불천탑이라 하여 현재도 100여 구의 석불이 주변 일대에 보존되어 있다. 이 곳은 고려 전기 이후에 조성된 석조물들로 가득 차 있는데 100여 구의 입상과 좌상이 한결같이 동체가 평면적이고 의문이 도식적이어서 선대의 불상조각과는 조상으로나 조각기법상 비교가 안된다.

이상에서 고려 후기의 석불을 살펴보았으나 모두 그 규모나 기법이 위축되고 졸렬해졌다. 이러한 석불조성의 위축현상은 여섯 차례에 걸친 몽고의 침입, 이후 몽고의 지나친 내정간섭, 말기에 이르면서 국내정치가 문란해지고 사회정세가 불안해짐에 따른 영향이 큰 때문이 아닌가 생각된다.