나. 금동불상

이 시기에 조성된 금동불·보살상에서 腹藏品이 발견되어 확실한 조성연대를 알 수 있는 것은 長谷寺金銅藥師如來坐像(보물 337호, 충목왕 2년 ; 1346,<사진 16>), 瑞山 文殊寺金銅阿彌陀如來坐像(충목왕 2년), 瑞山 浮石寺金銅觀音菩薩坐像(충숙왕 17년 ; 1330, 현재 日本 對馬島 觀音寺의 主尊으로 봉안)을 들 수 있다. 이 밖에 禪雲寺地藏菩薩坐像(보물 280호), 唐津 申庵寺金銅佛坐像(보물 987호,<사진 17>)도 이 시기에 조성된 것으로 추정하고 있는데, 이 불상들은 대체적으로 동체의 균형이 잡혀 있고 법의는 자연스럽게 조각되어 있어 가히 당시의 금동불을 대표할 만하다.

우선 장곡사금동약사여래좌상을 살펴보면 螺髮의 머리 위에 둥글고 큰 肉髻가 있으며 상호는 약간 긴 편으로 근엄한 표정을 짓고 있는데 동체와 조화를 이루고 있다. 통견 법의는 두터워 동체의 굴곡이 나타나 있지 않으나 예리한 刻線의 의문은 비교적 사실적으로 표현되어 단정한 느낌을 준다. 깊게 노출된 가슴에는 裙衣의 매듭이 보이며 手印은 오른손을 들어 엄지와 장지를 서로 맞대었으며 왼손은 수평으로 들어서 藥壺를 받치고 있다. 이 불상은 후기 양식의 주류를 이루는 조형적 특징을 갖추고 있어 고려시대 조각사연구에 귀중한 자료가 된다.

부석사의 금동관음보살좌상도 원만한 상호와 균정한 동체, 가슴의 瓔珞, 양손의 팔찌 등이 세련되어 이 시기의 대표적 보살상이라 하겠다.

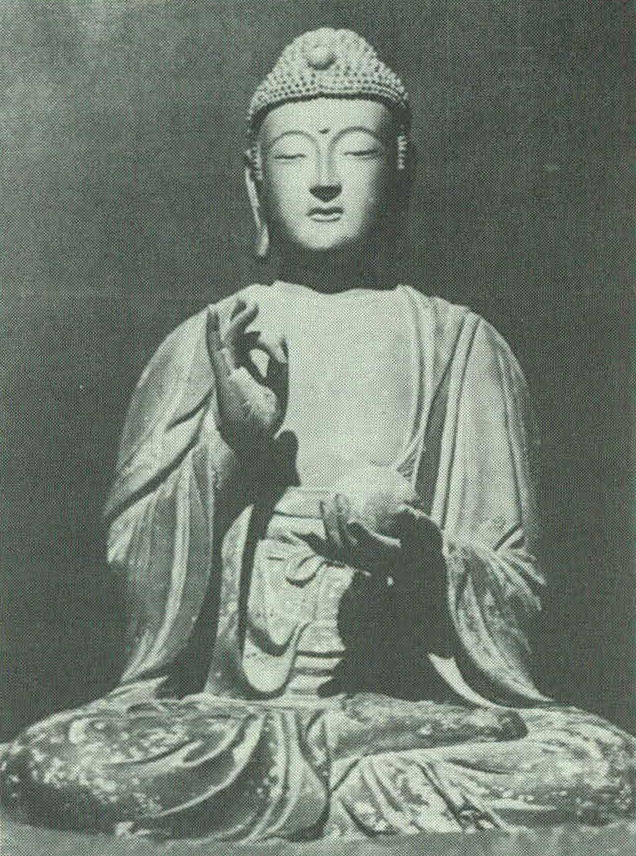

당진 신암사금동불좌상은 나발의 머리 위에 큼직한 육계가 있으며 원만한 상호는 白毫와 두 눈썹 사이, 콧마루, 입과 입술 등 각 부위가 정제되어 있다. 양쪽 귀는 긴 편이 아니나 목에 삼도가 돌려 있어 근엄한 느낌을 준다. 입(술)이 다소 작은 편이나 은은한 미소가 담겨 있어 자비로운 표정도 느낄 수 있다. 법의는 통견이며 양팔에 걸쳐 무릎을 덮었고 裙衣帶 밑에는 배꼽부분 주위에 결대가 보인다. 수인은 오른손을 어깨에 들어 손바닥을 밖으로 하고 拇指와 中指를 잡고 있으며 왼손은 팔꿈치와 수평으로 들어 손바닥을 위로 하여 무지와 중지를 잡고 있다. 앉은 자세는 結跏趺坐하여 오른발이 나와 있는 吉祥坐로 단정한 자세이다.

이 금동불좌상은 여래상으로 어깨와 가슴이 당당하고 동체도 세련되어 古式의 일면을 보이고 있다. 더욱이 무릎의 두툼하고 안정감있는 자세에서 역시 이 시기를 대표할 수 있는 금동불로 생각된다.

고려 후기에 조성된 불상양식 가운데 특이한 것 역시 원나라와의 빈번한 교섭에서 유입된 라마적 양식이다. 이러한 양식의 불상은 티베트·네팔계통의 불상들과 연관되는데 익산 출토의 金製如來坐像, 泉隱寺金銅佛龕內 金銅如來坐像, 국립중앙박물관 소장의 至順4年銘 金銅觀音·勢至菩薩立像(충숙왕 2년 ; 1333) 등에서 라마적 요소를 찾을 수 있다. 이들 불상은 대좌에서 앙련과 복련이 대칭적으로 맞붙은 연화좌를 이루고 있는데 이러한 양식은 고려 전기에는 볼 수 없었던 새로운 점이다. 보살의 동체 전면에 영락이 장식되어 있는 것도 이국적인 면이라 하겠다. 이러한 특징은 고려 후기에 원대의 불상에서 비슷한 예를 찾아볼 수 있기 때문에 이 시기의 특수한 정치적 배경과 연관되는 고려 후기 불상조각의 특징이라고도 할 수 있겠다.