나. 재정 및 객주와의 관계

다음에는 이 보상단의 운영을 위한 재정 관계를 보면, 첫째 관부로부터 시장세금 징수의 특권을 받고, 둘째 요원들에게 급여한 신표 1장의 대가로 3냥을 받았으며, 셋째 총회 때의 연회비와 祠祭 때의 경비를 각 시장에서 임시로 조달하였으며, 넷째 각종 禁律 위반자에게서 징수한 벌금 등으로써 요중운영의 재원을 충당하였다고 하겠다.

저산 8읍은 문자 그대로 한산을 중심으로 저포생산이 유명하였기 때문에 그 매매액수는 고액에 달하였다. 이 8읍의 저포세로써 정부는 ‘綏慶園香炭之需’와 ‘補弊之資’에 충당하였는데 그 세액은 상당한 금액에 달하였다. 저산 8읍의 보상이 위탁받은 금액을 보면 1년에 3,550냥을 납부하되 6월 30일과 10월 30일, 즉 춘추 2기로 나누어 분납하고 1차에 1,775냥씩을 납부하였다. 따라서 요중에게는 그 이상의 세금을 매년 징수해야만 했다. 상무국 절목에는 요원으로 가입하면 신표를 급여하되 1장에 3냥씩을 받아서 그 중 1냥을 본국에 상납하고 남은 2냥 중 5전은 도반수에게, 4전은 接長 紙價로, 1전은 소임 지가로 충당하며, 나머지 1냥은 한성부에 駄價로 납입하였다고 되어 있다. 또 요원이 이유없이 연회에 불참하면 罰錢 1냥씩을 받았음은 위에서 살펴 본 바와 같다.

이상은 요중 수입의 대략이지만 지출 종목으로서는 총회 및 그 연회비·역원 및 요원 사망시의 부의금·사제 비용·요중의 경비 및 잡비 등을 들 수 있을 것이다. 또한 영업에 실패하고 자금이 부족한 요원에 대하여 요중에서 자금을 대여하는 경우도 있었다.

지방상업과 불가분의 관계를 맺고 있는 것이 객주인데 이 객주는 경향 각 지의 물화집산지에서 물화의 도매와 위탁판매업·창고업, 그리고 화물수송업을 겸하며, 또한 고객의 편리를 도모하는 금융업 등을 겸하고 있는 상업기관이었다. 이러한 객주와 보부상과는 특히 원활한 상품교류를 위하여 밀접히 연결되었다. 上任事 객주는 상업상으로는 보부상의 主人으로서 신분상으로는 상임(도접장)이 될 수도 있을 만큼 관계가 밀접하였으나, 객주가 보부상의 이익을 침탈하는 경우도 없지 않았던 듯하다.

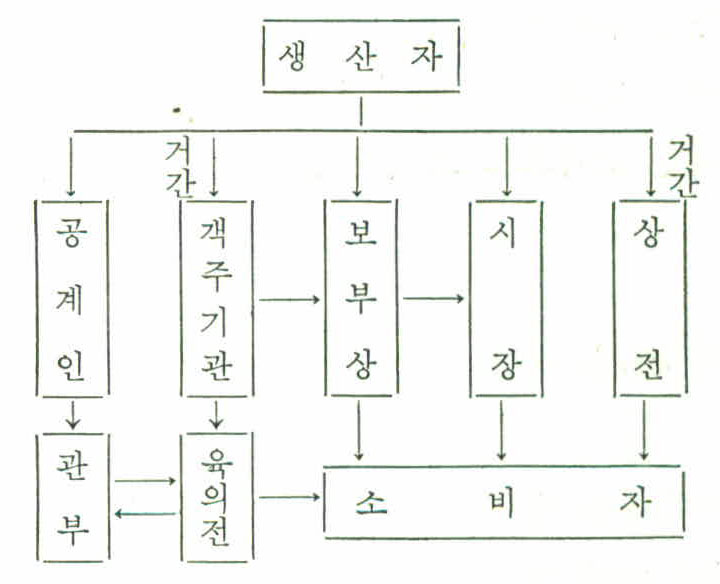

정주하는 大商인 객주는 시장을 순력하는 소상인인 보부상의 행동 여하에 따라 그들의 판로 개척과 영업의 흥패가 좌우되었다. 보부상과 객주를 중심으로 그 거래 관계를 도시해 보면 대략 다음과 같다.

위 표에서 보는 바와 같이 육의전을 제외한 5상인들은 생산자로부터 상품을 구입하였다. 육의전은 상품을 주로 객주로부터, 또 고급 중국산 상품의 경우에는 관부로부터 구입하여 소비자에게 판매하였다. 한편 서울의 상전과 객주 등에는 거간이 있어 상품매매의 중매역할을 하였다.

이상에서 조선 말기의 지방행상단인 보상조합의 발생과 기능 등에 관하여 충청우도(남도) 저산 8구의 상무사 우사를 중심으로 고찰하였다. 이 충남의 보상이 보부상 전반과 질적으로 큰 차이가 없다고 할 수 있는가, 또한 조선 말부터의 전통을 간직한 현재의 유제가 본질적으로 조선초기의 것과 큰 차이가 없다고 할 수 있는가는 앞으로의 과제로 삼기로 하겠다.

보부상은 사실상 상인조합으로서의 조직이 완비된 점, 그 단결력이 굳은 점, 요원의 의무와 권리에 대한 법규가 엄격한 점, 그리고 상호부조의 미풍을 유지한 점 등은 다른 사회에서는 그 유례를 볼 수 없을 만큼 철저하였다. 그러나 그들은 상업자본의 축적을 보지 못하고 항상 경제적으로 무력한 존재로서 때로는 정치적 세력에 이용되거나 폭력적인 집단세력으로 등장하기도 하였다. 그 원인을 재고하건대 반드시 관리의 주구·약탈로만 결론지을 것이 아니라 오히려 조선 말기의 허약한 정치경제의 전반적 추세에 따른 불가피한 귀결이었다고 보아야 할 것이다.

그러나 일제강점기에 있어서 이 상단의 애국사상과 완강한 조직력을 두려워한 일제는 이를 탄압·폐지시키려 하였으나, 그들은 생명과 재산을 바쳐가며 이에 항쟁하면서 계승하려고 애써 왔다. 이러한 사실은 현재 충청우도 저산 8구의 상무사 우사에 전래하는 口碑로써 짐작할 수 있는 것이다. 그리하여 다른 지방에서는 거의 다 소멸되었는데도 불구하고 희귀하게도 이 곳 충남에서 유독 강대한 조직으로 그 전통을 계승해오고 있는 것이다.