나. 지도학의 발달

천하사상의 붕괴는 과학적 지도학의 발달을 촉진시켰다. 17세기 무렵부터 조선의 지도학자들은 중국을 의식하지 않고 한반도만을 그린 전국지도를 제작하기 시작하였는데, 이 시대의 지도에 나타난 해안선의 모습과 한반도의 형태는 비교적 실제의 그것과 매우 비슷해졌다. 또한 지도상에 수록된 지명과 내용도 매우 다양하고 풍부하여 조선 초·중기에 비해 질적인 향상이 이루어졌음을 쉽게 파악할 수 있다. 그러나 이와 같은 지도학의 발달이 서양식 지도제작 기술의 영향 때문이라고 단정할 수는 없고 오히려 과거에 도입된 중국의 지도제작 기술을 효과적으로 활용한 결과로 보는 쪽이 적절할 것이다.

중국에서는 이미 2∼3세기경부터 지도제작에 方眼圖法이 활용되었으며,520) 그러한 지도는 여말·선초에 우리 나라에도 소개되었다. 그러나 이 도법이 활용되지 못하다가 18세기 이후 비로소 鄭尙驥와 김정호에 의해 활용되기 시작하였다.

정상기는 1750년대에 우리 나라 최초의 축척지도라 할≪東國地圖≫를 제작하였다.521) 이 지도는 일종의 分貼圖로서 서울과 각 지방간의 거리를 정확한 道里로 표시했고, 百里尺으로 축척을 나타냈으며,522) 산맥·하천·도시의 위치를 비교적 정확하게 그렸다. 또한 모든 산을 연속적인 脈으로 그린 독창성을 지니고 있다. 이와 같은 장점을 근거로 동국지도가 과학적 측량법을 토대로 제작되었다는 학설을 주장하는 학자도 있다.523)

古山子 金正浩는≪靑邱圖≫·≪東輿圖≫·≪大東輿地圖≫등을 제작함으로써 정상기 이후 약 1세기간 침체상태에 빠졌던 지도학을 부활시킨 공로자이다. 그는 우선 청구도를 만든 후 내용을 보완하여 동여도를 제작하고 다시 동여도를 저본으로 대동여지도를 완성하였다.524)

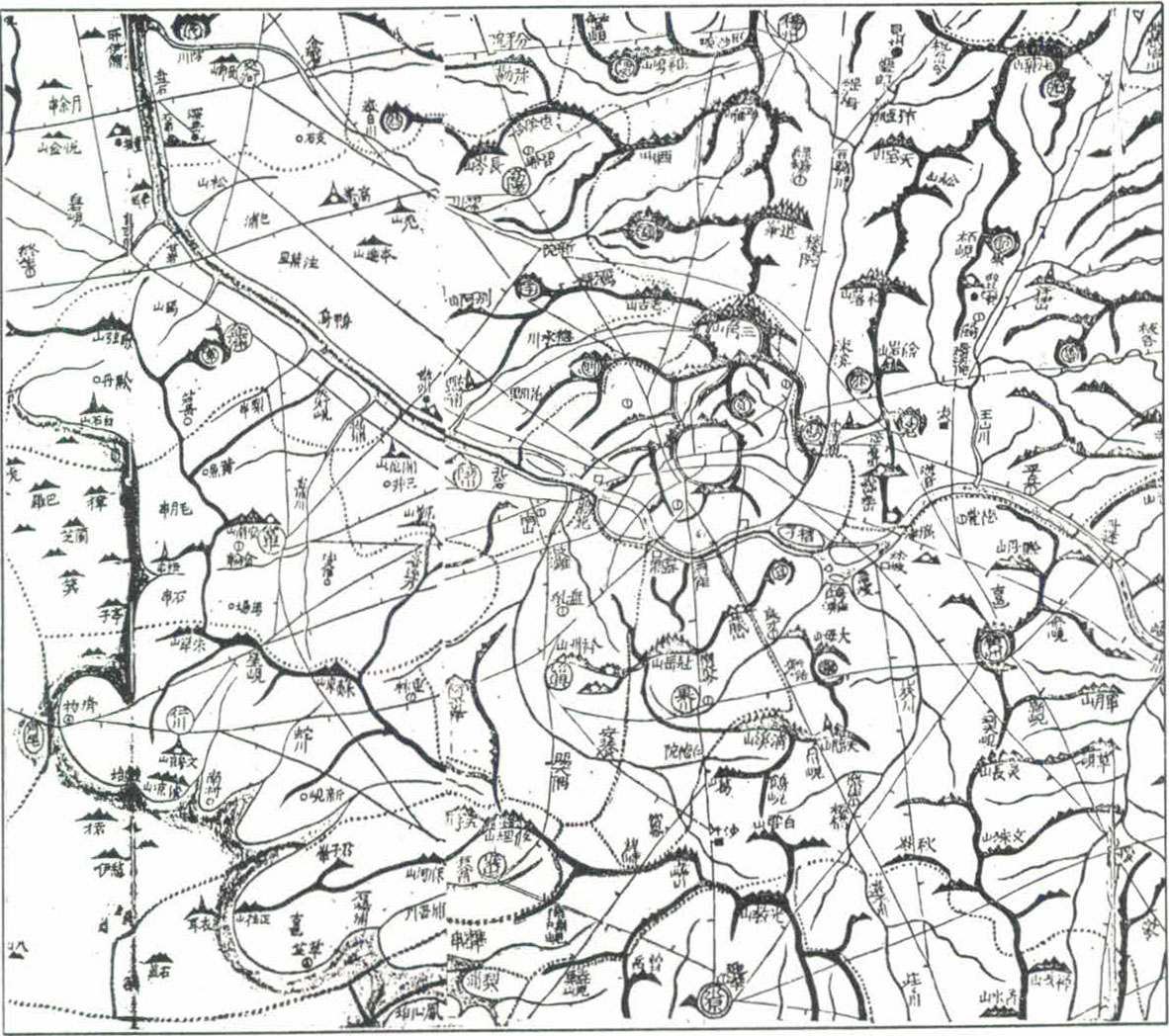

≪청구도≫와≪대동여지도≫는 일종의 大縮尺地圖(1:16만)이다.525) 이 지도들은 22층으로 구성되어 있으며, 이를 모두 연결하면 대형 전국지도(가로 2.73m, 세로 6.4m)가 된다. 이 지도는 조선시대의 어떤 지도도 따를 수 없는 장점을 가지고 있는데, 구체적으로 말하면 지형·도로·도시·郵驛 등이 상세하고 정확하게 그려졌고 도로상에는 10리 간격으로 점을 찍어 거리측정을 쉽게 하였다(<지도 1>). 이 지도 역시 김정호가 전국을 답사·실측하여 제작했다는 설이 있었으나 최근의 연구에서 대동여지도는 실측지도라기보다는 備邊司에 소장된 각종 지도와 기존의 자료들을 활용하여 만든 일종의 편집지도라는 사실이 밝혀졌다.526) 어쨌든 대동여지도는 전통기법에 의한 지도제작의 시대를 마감하는 최고의 걸작임에 틀림없다. 왜냐하면 1870년부터 1890년까지 대동여지도를 능가하는 지도는 전혀 제작되지 않았고, 1890년 이후는 서양식 현대지도의 제작기술과 인쇄술이 도입되었기 때문이다.

| 520) | ‘張衡은 2세기경 方眼圖法을 창안했고 裵秀는 267년 중국의 동서남북 기선을 정한 후 측지지도를 제작하였다’(James, P. E., All Possible Worlds, The Odyssey Press, 1977, p.78). |

|---|---|

| 521) | 李 燦,<韓國地理學史>(≪韓國文化史大系≫Ⅲ, 高麗大 民族文化硏究所, 1965), 714쪽. |

| 522) | 李丙燾,<鄭尙驥와 東國地圖>(≪書誌≫1-1, 韓國書誌學會, 1960), 6쪽에 의하면 “百里尺은 실제거리 百里를 1尺으로 줄인 표시로서 지도상에는 9.4㎝로 나타난다”고 하였다. |

| 523) | Thrower, N. J. and Kim, Y. I., Dong-Kook-Yu-Ji-Do:a recently discovered manuscript of a map of Korea, Imago Mundi 21, 1967, p.43. |

| 524) | 李相泰,<金正浩의 三大地志 硏究>(≪孫寶基博士停年記念 韓國史學論叢≫, 知識産業社, 1988), 518쪽. |

| 525) | 李 燦,≪韓國의 古地圖≫(汎友社, 1991), 362쪽. |

| 526) | 白賢淑,<崔瑆煥의 人物과 著作物>(≪歷史學報≫103, 1984), 108∼109쪽. 李相泰,<古山子 金正浩의 生涯와 身分硏究>(≪國史館論叢≫8, 1989), 206쪽. |