가. 자연지리학의 발달

자연지리학 연구는 천문학·기후학·지형학 등 다양한 분야에서 이루어졌다.

천문관측은 동양문화의 오랜 전통의 하나로서 曆法의 기초자료 수집, 日月蝕현상, 홍수와 가뭄 등의 자연재해 등에 관한 연구에 역점을 두었다. 그런데 조선시대에는 자연재해가 위정자의 정치적 과오나 사회윤리의 타락에 대해 하늘이 내리는 재앙이라는 인식이 강했던 바, 이와 같은 비과학적 사고를 깨뜨리는데 기여한 학자들은 이익·金錫文·洪大容 등이다.

이익은 E. Diaz의≪天文略≫에 수록된 天動說과 地球球形說을 수용하는 동시에 스스로 지구의 직경과 둘레를 계산하였다.542) 김석문은 중국에서 활동한 서양선교사들보다 60여 년 먼저 地動說을 주장하였는데,543) 그의 학설의 독창성 여부는 지금도 논란의 대상이 되고 있다.544) 또한 홍대용은 일원론적 존재론에 입각한 지구구형설과 자전설을 주장한 학자이다. 그의 학설에 대하여 박지원은 서양인들은 구형설만 주장했으나 홍대용은 자전설까지 언급했으므로 그의 학설은 독창적이라고 하였다.545) 그의 학설의 독창성은 지금도 학계의 논란의 대상이 되고 있는데, 일본인 藪內淸은 부정적 견해를 보이나546) 국내학자들 중에는 그의 획기적 사고를 높이 평가하는 사람도 있다.547)

서양천문학의 도입은 천원지방과 천하사상 등 전통적 우주관의 수정은 물론 역법의 발달을 촉진시켰다. Kögler신부의 협조로 도입된 서양역법을 토대로 영조 21년(1745) 새로운 달력이 제작되었다.

기후현상을 체계적·실증적으로 연구한 대표적인 학자는 이중환과 홍대용이다. 이중환은 전라도 남해안지방은 바다의 영향으로 겨울에도 식물의 잎이 마르지 않으며 벌레가 동면하여 병충해가 많다고 하였다. 또한 바다의 영향이 적은 영서지방은 기후가 차고 서리가 일찍 내린다고 하였는데548) 그의 주장은 경험적 연구에 바탕을 둔 것이었다. 홍대용은 비와 눈은 지표의 수증기가 증발하여 상승했다가 공중에서 응고하여 내리는 것이라는 이른바 大氣순환의 원리를 정립하였다.549)

조선 후기의 지형학이 서양과학의 영향으로 어느 정도 학문적 체계를 갖춘 것은 사실이다. 그러나 풍수의 영향을 받은 고유의 지리관 역시 한국적 지형학발달의 토대가 되었다. 풍수는 주술적 특성 때문에 비판의 대상이 되기도 하였으나 지세의 탐구와 지형의 묘사 등 지형학의 자연과학적 토대구축에 기여한 면도 무시할 수 없다.≪택리지≫에 나타나는 한반도 산맥의 체계도 풍수적 산맥의 이론과 무관하지 않다.

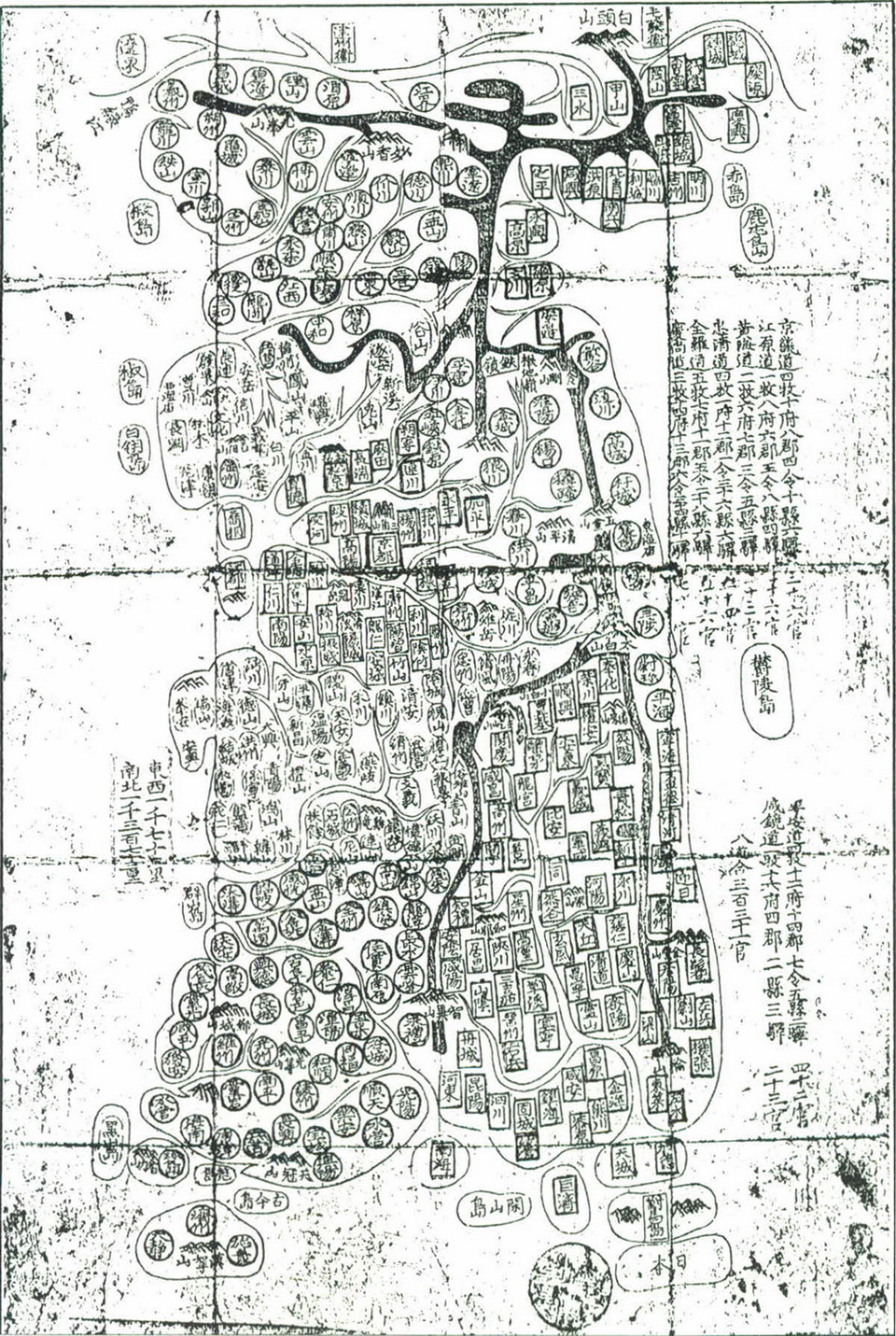

이중환은 한반도의 산맥들이 祖宗山인 白頭山에서 나오며 반도의 척량인 白頭大幹은 남으로 내려와 智異山에서 그친다고 하였다(<지도 2>). 그리고 백두대간에서 갈라지는 正脈들이 황해 쪽으로 뻗어 주요하천의 유로발달에 영향을 준다고 하였다.550) 이 이론은 후대로 계승되어 신경준의≪山川考≫와 정약용의≪大東水經≫등의 출간을 보게 되었다.

하천지형에 관한 관심은 농경과 내륙수로의 가치와 밀접한 관계가 있으며 이중환·정약용·신경준 등이 체계적인 연구업적을 남겼다. 이중환은 麻浦·驪州·平壤·江景 등 내륙수로를 끼고 발달한 취락의 입지조건을 분석하였으며,551) 또 餘勿平과 內浦평야의 저습지 개간과정에 대하여 서술하였다. 신경준은≪山水經≫에서 流域盆地 단위의 수계를 연구하였다.

| 542) | 朴星來,<星湖僿說 속의 西洋科學>(≪韓國古典 심포지움≫3, 一潮閣, 1991), 205쪽. 李元淳, 앞의 책, 132쪽. Grant, E., Physical science in the Middle Ages, Cambridge Univ. Press, 1977, p.10에서 “≪天文略≫은 Tycho Brahe의 이론을 수용한 천문학서적이다. 브라헤는 화성·목성·토성 등은 우주의 중심인 지구의 주위를 돌고, 수성·금성·내혹성들은 태양의 주위를 돈다는 고대 그리스의 Heraclides의 설을 부정하고 모든 별들은 태양의 주위를 돌며, 태양은 지구의 둘레를 돈다는 설을 주장하였다.” |

|---|---|

| 543) | 閔泳珪,<17세기 李朝學人의 地動說>(≪東方學志≫16, 1975), 5쪽. |

| 544) | 李龍範, 앞의 글, 85쪽. |

| 545) | 朴趾源,≪燕巖集≫별집 권 14, 熱河日記 鵠汀筆談. |

| 546) | 藪內淸,<李朝學者の地轉說>(≪朝鮮學報≫49, 1968), 432∼433쪽. |

| 547) | 洪以燮,≪朝鮮科學史≫(正音社, 1946), 225쪽. 千寬宇,<湛軒書>(≪韓國의 名著≫, 玄岩社, 1969), 256쪽. |

| 548) | 李重煥,≪擇里志≫, 八道總論 全羅道·京畿道. |

| 549) | 洪大容,≪湛軒書≫내집 권 4, 毉山問答. |

| 550) | 李重煥,≪擇里志≫, 八道總論 慶尙道·全羅道 및 卜居總論 山水. 崔昌祚,<旅庵申景濬의 地理學 解釋>(≪茶山學報≫8, 1986), 25쪽. |

| 551) | 崔永俊, 앞의 글, 132쪽. |