고려와 조선에 대한 차별 대우

명나라가 위압적 자세를 풀기 시작한 것은 1386년(우왕 12)이었다. 물론 이때에도 고려에 대한 불편한 심기가 완전히 사라진 것은 아니었다. 의복(衣服)과 관모(冠帽)를 보내 줄 것을 요청하는 고려의 외교 문서에 대한 명나라의 답변에 “짐이 사해(四海) 안에서 중국에 인접해 있는 나라를 보건대, 삼한은 최하의 나라(下下)가 아니다.”라는219) 언급에서 확인할 수 있다. 명나라의 의심을 끝까지 풀 수 없었던 요인은 요동을 둘러싼 지역에서의 몽골 세력 잔존이나 인척 관계로 맺어진 고려와 몽골의 오랜 유대 관계였다.

고려에 대한 불편한 심기는 조선의 건국 과정에서 보인 명나라의 태도에서도 엿보인다. 위화도 회군, 우왕 폐위, 공양왕 옹립 등 일련의 과정을 거쳐 권력을 장악한 이성계(李成桂, 1335∼1408)가 새 왕조를 개창한 것은 1392년 7월 17일이었다. 이성계는 즉위한 이튿날 명나라에 사신을 보내 즉위를 승인해 줄 것을 요청하였는데, 명 태조는 즉위 승인은 말할 것도 없고 국호(國號)를 정해 오지 않은 것에 대해 되묻고 다음과 같이 말하였다. “고려는 산과 바다가 가로막혀 있으며 동이의 귀퉁이에 처해 있어 우리 중국이

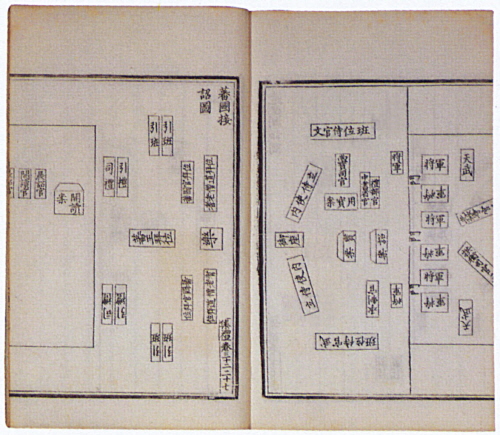

![]() 통치할 바가 아니다. 너희 예부(禮部)에 문서로써 알리니 너희는 스스로 성스러운 교화로 잘 다스려라. 만약 하늘의 도리에 따르고 인심에 합하여 그대 나라 백성들이 편안하고 변방에 분쟁이 일어나지 않는다면 곧 사신도 서로 왕래할 수 있으니 이것은 실로 그대 나라의 복이다.”220) 명나라는 고려보다 조선에 대해 상당히 유연한 자세를 취하였다고 할 수 있다.

통치할 바가 아니다. 너희 예부(禮部)에 문서로써 알리니 너희는 스스로 성스러운 교화로 잘 다스려라. 만약 하늘의 도리에 따르고 인심에 합하여 그대 나라 백성들이 편안하고 변방에 분쟁이 일어나지 않는다면 곧 사신도 서로 왕래할 수 있으니 이것은 실로 그대 나라의 복이다.”220) 명나라는 고려보다 조선에 대해 상당히 유연한 자세를 취하였다고 할 수 있다.

그런데 조선의 자치(自治)를 긍정하는 명나라의 이러한 자세는 몽골의 태도와 사뭇 다르다. 몽골은 주변국을 외교의 상대가 아니라 정복의 대상으로 파악하였다. 그에 비해 명나라는 대등한 입장이 아니라 임금과 제후라는 상하 관계를 축으로 하는 것이기는 하여도, 정복이 아니라 외교의 상대로 이웃 나라를 바라보았던 것이다. 한마디로 전통적인 조공-책봉 체제로의 복원이 명나라의 궁극적 목표였던 셈이다.