나. 조선혁명군정부의 성립과 활동

남만주의 동변도 지방에서 수많은 중국인 대중이 봉기하는 등 ‘反滿抗日運動(괴뢰 만주국의 성립을 인정치 않고 만주국 관헌에 저항하며, 일제의 침략에 반대하여 일어난 여러 형태의 저항운동)’이 치열하게 전개되자 일제는 1932년 10월부터 일본군과 만주국군 3만여 명을 동원하여 이곳 항일세력에 대한 대대적 탄압작전을 벌였다. 그 결과 통화·신빈·환인현 등의 주요 지역은 10월에 모두 일·만군에 점령되었고, 요녕민중자위군은 큰 타격을 받고 패퇴하게 되었다.635) 특히 이 해 11월 당취오와 양석복 등이 이끌던 요녕농민자위군은 일·만군의 공격으로 통화에서 濛江縣으로 패퇴하여 거의 궤멸되었고, 당취오와 양석복 등은 關內로 도피하고 말았다. 다만 왕봉각과 이춘윤 등이 일부 부대를 지휘하며 항전을 계속하였다.636) 또 국민부 위원장이던 양기하가 관전현에서 일본 경찰과 싸우다가 1933년 2월 10일 전사하고 말았으며,637) 조선혁명군도 종전의 근거지인 왕청문으로 사령부를 다시 옮겼다.

조선혁명당·군은 일제의 압박이 가중됨에 따라 1933년 1월 신빈현 依木樹에서 주요간부 회의를 열어 진용을 재정비하는 한편, 새로운 진로를 모색하였다. 이 때 조선혁명군은 약 8개월간 편제되었던 요녕민중자위군의 특무대라는 명칭을 버리고 원래의 명칭을 다시 사용하기로 했다. 양기하의 후임 국민부 위원장에 金東山(본명 金鎭邦)이 새로 선임되었고, 조선혁명당 집행위원장 고이허, 군 사령관 양세봉은 그대로 유임되었다.638) 이 때 조선혁명군은 총사령부 아래 5개 路 사령부로 개편되었다.639) 그러나 군의 지도기관인 조선혁명당의 당강과 정책 등은 초기와 별로 다름이 없었기 때문에 이 부대의 투쟁목표와 이념 역시 별다른 변동은 없었다.

1932년 2월 제정된 조선혁명당의 당강에는 “혁명적 수단으로써 원수 일본침략세력을 소멸하고 5천년래 독립자주의 국토와 주권을 회복하며, 정치·경제·교육의 평등을 기초로 한 진정한 민주공화국을 건립하고, 전체국민의 생활평등을 확보하며 세계인류의 평등과 행복을 진일보하도록 촉진한다640)”고 하는 내용이 명시되어 있었다. 趙素昻의 三均主義 이념이 반영된 점이 주목된다. 때문에 조선혁명당에서는 이러한 목표를 실현하기 위해 이 시기에 야기된 여러 난관에도 불구하고 농민대중에 대한 정치훈련과 강습을 강화하고 농민조합이나 청년회·부녀회·소년회·경호대 등을 조직하여 당의 외곽단체로 삼았으며, 국민부와 혁명군을 지원하는 기반이 되게 했다.641) 이러한 바탕 위에서 조선혁명군은 활발한 투쟁을 전개할 수 있었다.

당시 조선혁명군의 5개 부대는 담당 작전구역과 임무가 약간 달랐다. 제1·5로군은 압록강 연안의 여러 지방을 담당하고 국내로 진격하여 일제의 시설을 파괴하는 등 진입작전이 주임무였다. 한편 3·4로군은 심양 및 길림과 연결되는 철도연변을 중심으로 한 항일투쟁을 전담했으며, 2로군은 사령부 일대를 경비하는 역할을 분담하였다.642) 이에 따라 조선혁명군은 왕봉각 및 鄧鐵梅 등 중국의용군과 연합작전을 강화하고 소부대를 위주로 하는 유격전을 진행하며, 강전자군관학교에서 훈련받은 청년들을 편입시켜 군사력을 강화하였다. 그 결과 총병력이 400여 명에 달하고 각종 무기가 500여 자루나 되는 실력을 갖추게 되었다.643)

조선혁명군은 1933년에도 요녕민중자위군의 잔존부대와 함께 남만주 일대에서 여러 차례의 연합전투를 치렀다. 특히 7월 8일 양세봉은 일부 부대를 거느리고 왕봉각 산하의 부대와 연합하여 신빈현성을 공략하여 한때 점거하는 전과를 거두었다. 이밖에도 조선혁명군은 끊임없이 국내진입작전을 전개하여 일제에 타격을 주었는데, 이 해의 국내진격전은 10여 차례에 걸쳐 142명의 대원이 참가한 것으로 파악된다.644) 특히 1932년 말부터 이듬해 2월에 걸쳐서 평안도 일대에 진입한 邊洛奎 부대의 활약은 매우 주목된다. 조선혁명군 제3총대장 변낙규는 1932년 말 양세봉의 명령을 받은 뒤 부하 20여 명을 데리고 국내로 진입하였다. 이후 그는 군자금 및 항일투쟁 동지의 모집을 위해 활동하다가 이듬해 2월 평남 덕천에서 일제 당국에 체포되고 말았다.645)

또한 국내유격대장 徐元俊의 활약도 특기할만 하다. 그는 1933년 5월 국내로 침투하여 평양의 은행을 습격하고 군자금 1,600원을 빼앗은 뒤 황해도 봉산까지 진출했다. 그는 2주일간이나 각지에 출몰하며 추격하는 일인 경찰관을 사살하는 등 용맹을 떨쳤으나, 결국 일제 당국에 체포되어 순국하고 말았다.646)

1934년 경에도 조선혁명군은 중첩되는 온갖 어려움을 무릅쓰며 줄기차게 투쟁하였다. 그러나 일·만 군경의 계속되는 ‘토벌’과 회유공작, 소위 ‘匪民’ 분리정책의 실시 등으로 인한 많은 손실과 존립기반의 상실 등으로 조선혁명군의 활동은 점차 위축되지 않을 수 없었다. 즉 종래 조선혁명군은 교포사회를 기반으로 軍區制를 실시하여 병력을 충원하고 군자금 징수와 보급품을 확보하였지만, 이 같은 연계관계가 차츰 차단되어 큰 타격을 받았던 것이다. 이에 조선혁명당에서는 그러한 난관을 타개하기 위해 5월 초 조선혁명군 참모장 金學奎를 관내에 파견하여 중국 국민당정부에 지원을 요청하였지만, 별 성과를 거두지 못했다.647) 더구나 이 해 9월 20일 일제의 비밀공작으로 총사령 양세봉이 피살된 뒤부터 조선혁명군의 활동은 크게 위축되었다. 사실 양세봉은 남만주 일대 교포사회의 큰 기대를 받으며 항일무장투쟁을 주도한 인물이었다.648)

이러한 상황에서 교포사회를 기반으로 한 준자치(행정) 기관으로서의 국민부와 지도기관으로서의 조선혁명당의 기능은 크게 약화된 반면, 무장투쟁의 중추조직인 군의 역할과 비중이 커지게 되었다. 이에 조선혁명당과 조선혁명군·국민부의 주요 지도자들은 1934년 11월 11일 軍民대표자회의를 열었다. 여기에서 국민부와 조선혁명군을 통합하여 ‘조선혁명군정부’를 조직하고 항일투쟁과 주민자치의 효율을 도모하기로 결의했다. 이 때<조선혁명군정부 선언서>가 발표되었다.

이 선언서는 당시를 제국주의 열강들의 ‘상품시장’ 재분할을 둘러싼 위기상황이 고조되고 있는 때라고 전망하였다. 그리고 국제적으로 고립된 일본제국주의의 모순이 심화되면서 소련-일본간의 전쟁과 제2차 제국주의 전쟁이 필연적으로 발발할 것이라는 매우 정확한 정세인식을 담고 있었다. 때문에 조선혁명군정부는 중국혁명운동과 협동전선을 구축하고 다른 중국항일군과도 협조할 것이며 좌우합작 실현으로서 ‘조선민족혁명당’의 완성이라는 전략을 실천할 것이라고 밝혔다. 이에 1936년에 국제전쟁의 위기가 온다고 보고 조선혁명군정부야말로 유일한 ‘조선혁명전쟁(곧 독립전쟁)’ 수행세력이라는 자신에 찬 내용을 공표하였다.649) 조선혁명군정부의 이러한 구상은 실제로 1935년 관내에서 연합조직으로 민족혁명당이 성립했을 때, 김학규와 崔東旿 등 일부 인사가 참가하는 것으로 어느 정도 실현되었다.

우리는 이러한 내용을 통해 매우 어려운 조건에서 악전고투하고 있던 독립운동가들이 한민족과 민족해방운동 진영의 앞날을 낙관하고 있었으며, 반드시 일제가 패망할 것이라는 신념과 자부심을 갖고 독립전쟁에 임하고 있었다는 귀중한 사실을 확인할 수 있다.

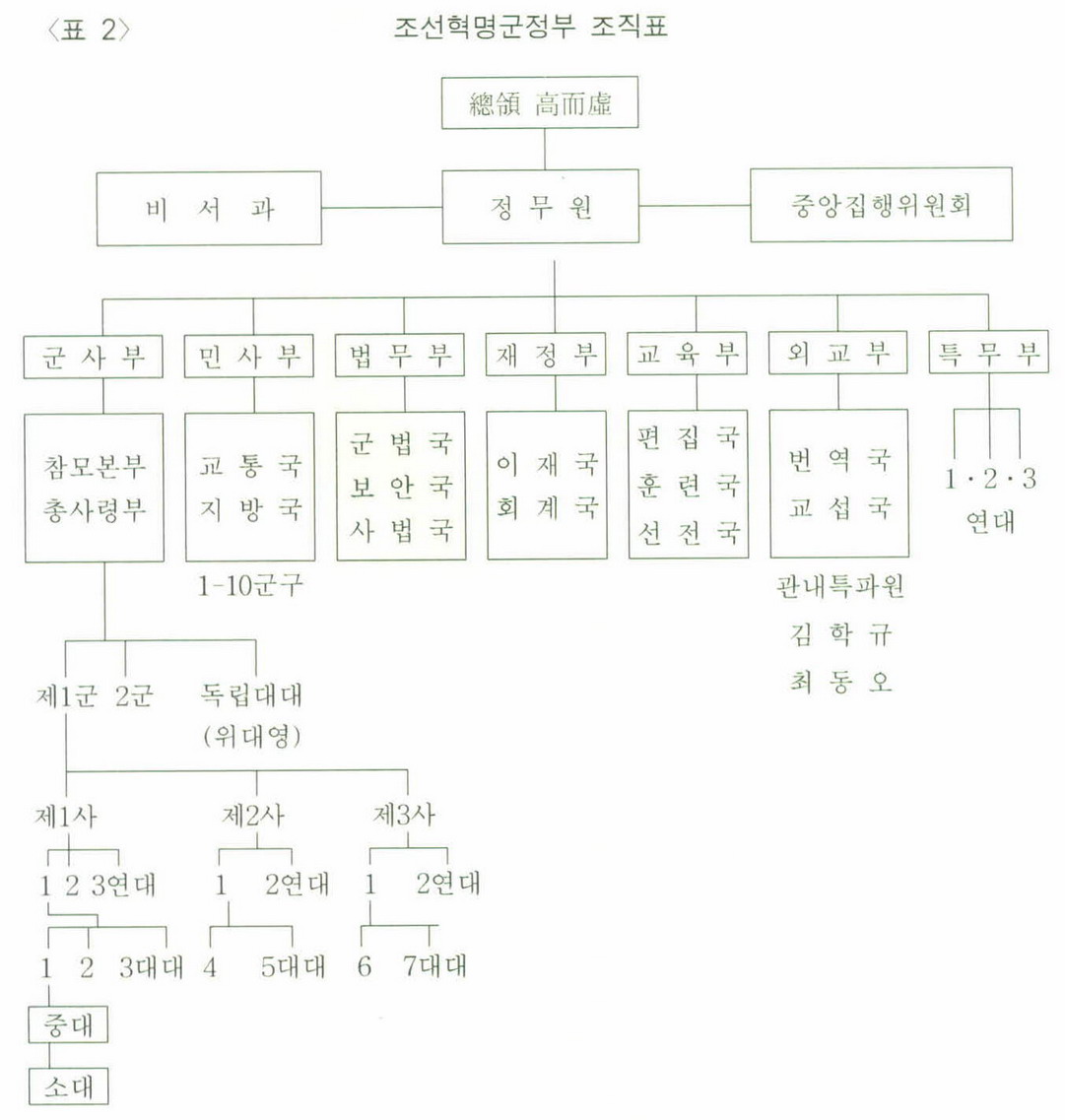

조선혁명군정부의 조직은 상황에 따라 수시로 변했기 때문에 그 실체를 정확히 파악하기는 어렵다. 그러나 성립 직후인 1935년 경의 조직을 보면 아래의<표 2>와 같다.650)

당시 군정부에서는 10개의 군구를 두고 있었는데, 1936년의 경우 각 군구에서 200원 가량의 군자금을 징수하여 납부하도록 되어 있었다. 물론 교포들 대부분이 농업으로 생계를 유지하고 있었기 때문에 흉년이 들거나 하는 특수한 경우는 의무금이 경감되거나 면제되었고, 재산정도에 따라 징수액을 조정하는 등 신축적으로 운영되고 있었다. 이 조직 참여자들의 출신지역은 대부분(2/3정도)이 평안북도였다.651) 여기에 한인 대부분이 중국인의 소작농으로 생활하는 열악한 사회경제적 조건 등으로 인해 이들은 강한 민족주의 성향을 보였고, 굳건한 동지애로 결합하여 끈질긴 투쟁을 벌일 수 있었다.

조선혁명군의 지휘관과 사병들은 거의 20∼30대의 청장년들이었고 기관총과 소총 등으로 무장하였는데, 무기가 부족하여 대원의 70% 정도만 소총을 휴대할 수 있었다. 특히 이 부대는 일본군과 비슷한 계급구분과 직제, 훈련을 하고 만주국군과 유사한 정규복장을 착용했다. 또<군기 21조>를 제정하여 민폐를 엄금하고 교민을 보호하는 등 매우 엄격한 군율과 훈련을 통해 강한 전투력을 갖추고 있었다. 때문에 이들을 상대로 싸웠던 일본 군경들도 높은 평가를 내리고 있었다.652) 이 같은 높은 평판은 그 무렵 조선혁명군과 연대투쟁을 모색하고 있던 중국공산당 만주조직 역시 마찬가지였다. 중국공산당 만주성위원회는 조선혁명군의 활동을 일찍부터 예의 주시하고 이미 1931년 3월 경부터 포섭과 합작의 대상으로 지목하였다. 특히 1936년 겨울에는 조선혁명군의 제1사 韓劍秋 부대를 남만주 유격운동에서 가장 명망 있는 세력이라고 인정하고 있었다.653)

1935∼1936년 경 조선혁명군은 다른 항일부대와 연합하여 동변도 지방은 물론 평안·함경도 지방까지 출몰하여 일제 경찰서 등 경비기관의 습격·파괴, 기타 소규모 전투 등을 벌여 일제에 충격을 주었다. 특히 제1사 사령 한검추(본명 崔錫鏞, 황포군관학교 출신)가 이끄는 조선혁명군 부대는 통화현 쾌대무자에서 1935년 8월 경 일본군 기병대와 접전하여 적 40여 명을 사살하고 최신 기관총 6정 등을 노획하는 전과를 거두었다. 이후에도 이 부대는 수많은 접전을 치렀는데, 이 과정에서 張明道·金光旭·安松 등 많은 장병들이 전사하는 희생을 치렀다.654)

조선혁명군정부는 앞에서 밝힌대로 일본이 전쟁을 확대할 것으로 예견하는 등 국제정세가 유리하게 나아가고 있다고 보았다. 때문에 이 기회를 포착하여 조국독립을 달성하기 위해서는 만주에서의 투쟁 이외에 널리 국내에서도 동지를 규합하고, 또 관내의 南京·上海 등지에서 활동하고 있던 민족운동 세력과도 연계하여 국내외에서 서로 호응하며 일시에 봉기하는 과감한 전술을 구사하려 하였다. 이에 따라 국내 독립운동 세력을 규합하는 기관으로 ‘조선내공작위원회’를 설치하고 1935년 7월과 10월에 柳光浩와 尹永配를 파견하여 농민과 노동자 대중을 포용하는 비밀공작을 추진했다. 이러한 대중동원 방략은 당시 공산주의자들의 방식과 비슷한 것이었지만, 광범한 대중의 참여와 지지를 유도할 수 있다는 측면에서 올바른 전술이었다고 볼 수 있다. 비록 이들이 일경에 체포되어 소기의 성과를 거두지는 못했으나, 만주 독립운동세력이 무력투쟁뿐만 아니라 다양한 전략을 구사하며 넓은 지역에 걸쳐 민족해방운동을 전개했다는 점에서 중요한 의의를 부여할 수 있다.

조선혁명군(정부)은 교육운동에 큰 관심을 기울였다. 1930년대 중반 일본제국주의 세력의 중국 동북 강점 이후 재만한인 자제들에 대한 민족교육과 당원양성소 역할을 해오던 신변현 왕청문의 化興中學이 폐교되고 말았다. 이에 조선혁명군을 이념적으로 지도하던 조선혁명당은 1934년 2월에 한인 농민들의 요청으로 개교한 왕청문 보통학교를 이용하여 민족교육 및 조선혁명당의 교육기관으로 활용하였다. 이 학교는 1935년 5월 친일주구배를 양성하는 보조학교라고 지목되어 조선혁명군에 의해 소각되어 버렸지만 그해 8월 다시 문을 열었다. 이 때 일본영사관과 조선인민회 등으로부터 각각 200원의 보조금을 받았다.655) 그러나 이 학교는 이후 조선혁명군 제9군구장 金世浩 등과 연계하여 겉으로는 일제의 지원을 받는 척 가장하면서, 실제로는 비밀리에 민족교육을 실시하였다. 특히 종전에 화흥중학에서 사용하던 반일 민족교육 교과서에 조선총독부 발행 교과서의 표지만 붙여 재사용하는 방법으로 민족혁명운동과 조선혁명군의 투쟁을 지지·고무하는 교육을 실시하여 한 때 큰 성과를 거두었다. 사립 信成學校의 경우도 마찬가지 방법을 활용하였다. 그러나 1936년 3월 일제측에 이러한 사실이 발각되어 왕청문 보통학교 교장 田泰和(당시 60세)와 교사 桂志浩(당시 28세), 신성학교 교장 韓奉俊(당시 47세)과 교사 金昌成(당시 26세) 등이 구속됨으로써 민족교육은 실패하고 말았다.656)

| 635) | 1932년 10월 13일 신빈, 15일 통화, 20일 환인현이 일본군에 점령되었다(張洪軍, 앞의 책, 188쪽). |

|---|---|

| 636) | 金學奎, 앞의 글(1941), 30쪽. 당취오는 1932년 요녕성정부 대리주석으로 임명되었다(張洪軍, 앞의 책, 185쪽). |

| 637) | 黃龍國, 앞의 글(1990), 237쪽. 한편 梁基瑕의 처와 후손들은 1932년 1월 16일(음력, 양력으로는 2월) 양기하가 전사한 것으로 알고, 매년 음력 1월 15일 제사를 지내고 있다고 한다(양기하의 손녀 梁寬玉씨 및 손녀사위 金振洙씨 증언, 2001년 9월 9일 서울 사무실에서 청취). |

| 638) | 曹文奇, 앞의 책(1990), 153쪽. |

| 639) | 金學奎, 앞의 글(1941), 30쪽. |

| 640) | <新派秘 第342號 昭和 12年 6月 19日 在新京服部昇治 朝鮮總督府 警務局長殿 朝鮮革命軍の狀況に關する件>(日本:山口縣文書館 소장≪林家史料≫), 771∼772쪽. |

| 641) | 金學奎, 앞의 글(1941), 30쪽. |

| 642) | 金學奎, 위의 글(1941), 30∼31쪽. |

| 643) | 金陽 主編,≪항일투쟁 반세기≫(瀋陽:遼寧民族出版社, 1995), 91쪽. |

| 644) | 姜德相·梶村秀樹 編,≪現代史資料-朝鮮 6≫30(1976), 341쪽. |

| 645) | 朝鮮總督府 警務局,≪最近に於ける朝鮮の治安狀況≫, 218쪽. |

| 646) | 朝鮮總督府 警務局, 위의 책, 219쪽. ≪조선일보≫, 1933년 6월 13일. |

| 647) | 金學奎, 앞의 글(1988), 590쪽. |

| 648) | 양세봉의 활동에 대해서는 다음의 글 참조. 丁原鈺,<梁世奉:조선혁명군 총사령의 연구>(≪國史館論叢≫8, 1989). 장세윤,<조선혁명군 총사령 양세봉 연구>(≪趙東杰선생 정년기념논총 한국민족운동사연구≫, 나남출판, 1997). |

| 649) | <新派秘 第342號 昭和 12년 6월 19일 在新京服部昇治 朝鮮總督府 警務局長殿 朝鮮革命軍の狀況に關する件>(日本:山口縣문서관 소장≪林家史料≫), 816∼819쪽. |

| 650) | 滿洲國軍政部 顧問部,≪滿洲共産匪の硏究≫1(1937), 411∼412쪽. 이명영,≪권력의 역사≫, 93∼95쪽. <新派秘 第342號 昭和 12年 6月 19日 在新京服部昇治 朝鮮總督府 警務局長殿 朝鮮革命軍の狀況に關する件>(日本:山口縣文書館 소장≪林家史料≫), 772·822∼823쪽. |

| 651) | <新派秘 第342號 昭和 12년 6월 19일 在新京服部昇治 朝鮮總督府 警務局長殿 朝鮮革命軍の狀況に關する件>(日本:山口縣문서관 소장≪林家史料≫), 789·821쪽. |

| 652) | <新派秘 第342號 昭和 12년 6월 19일 在新京服部昇治 朝鮮總督府 警務局長殿 朝鮮革命軍の狀況に關する件>(日本:山口縣문서관 소장≪林家史料≫), 793∼795쪽. |

| 653) | <中共滿洲省委給南滿特委指示信>(≪東北地區革命歷史文件滙集>甲7, 中央·遼寧省·吉林省·黑龍江省檔案館 編, 1988), 168쪽. <中共吉東省下江特別委員擴大會議議決案>(위의 책 51, 1990), 14쪽. |

| 654) | 이명영, 앞의 책, 96∼97쪽. ―――,<일제의 만주침략과 反滿抗日運動>(≪성대논문집≫18, 1973), 95쪽. |

| 655) | 日本外務省 東亞局,≪昭和 11年度 執務報告(極秘資料)≫第2冊(1936), 451쪽. |

| 656) | 日本外務省 東亞局,≪昭和 11年度 執務報告(極秘資料)≫第2冊, 450∼453쪽. |