라. 석비

고려 전반기까지는 통일신라시대 석비의 전형양식을 이어받아 귀부 위에 탑신을 세우고 이수를 올려 놓은 형태였다. 그러나 후반기에 이르면서 이와 같은 신라양식의 주류는 한편에서 그 양식이 이어지고, 한편으로는 큰 변화를 일으키게 되었다. 곧 신라시대의 기본형태를 완전히 떠나 귀부 대신 장방형의 비좌가 생기는가 하면 옥개석도 석탑의 옥개석과 유사한 장방형 옥개석이 나타나게 되는데, 경북 漆谷郡 北三面 崇島洞의 僊鳳寺大覺國師碑(보물 251호, 숙종 6년 ; 1101)와 같은 유례에서 볼 수 있다.

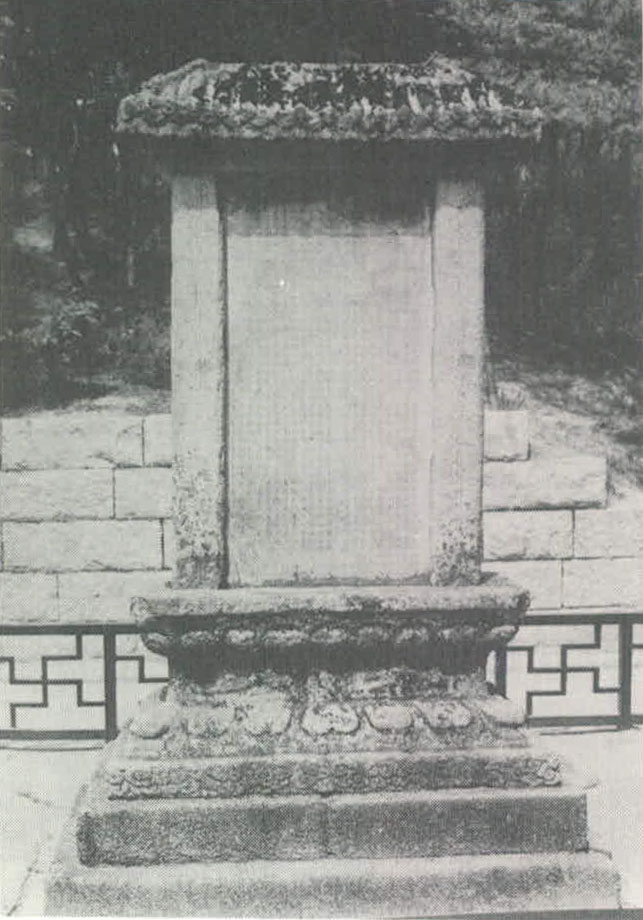

그리고 기왓골을 나타낸 가옥형 옥개석, 혹은 옥개석을 생략하고 비신 상부의 좌·우 모서리를 그대로 둔 것과 죽인 것 등의 여러 형식이 나타났으니 그 예로 경기도 龍仁郡 水枝面 新鳳里의 瑞峰寺玄悟國師塔碑(보물 9호, 명종 15년 ; 1185)와 경북 迎日郡 松羅面 中山里의 寶鏡寺圓眞國師碑(보물 252호, 고종 11년 ; 1224) 등을 들 수 있다. 이러한 변형적인 여러 양식은 고려 말기에 이르면서 더욱 성행하여 경기도 驪州郡 北內面 川松里의 神勒寺普濟尊者石鐘碑(보물 229호, 우왕 5년 ; 1379,<사진 13>)와 神勒寺大藏閣記碑(보물 230호, 우왕 9년) 등의 유례를 볼 수 있다.

선봉사대각국사비는 복련과 앙련을 조각한 장방형의 대석 위에 비신을 세웠고 螭首는 옥개형으로 바뀌었으며 각 면에 당초문양을 장식하였다. 그러나 이보다 뒤에 건조된 서봉사현오국사탑비는 옥개석이 생략되고 비신 상단의 양쪽 귀퉁이를 귀접이 한 圭形의 비신으로 변하고 대석도 장방형으로 생략된 형식을 보이고 있다. 이러한 점에서 이 석비는 고려 중기 이후부터 나타나는 圭首形으로 개석과 여러 조식을 생략한 고려 후기 석비의 새로운 계통을 보여주는 좋은 예라 하겠다.

후기에 들면서 세워진 보경사원진국사비에서는 역시 비신의 상단 양끝을 귀접이 한 규수형으로 변해지고 있다. 그러나 비좌는 아직 龜趺 위에 마련되어 있어 주목되는데 귀부라 하여도 전대의 힘있는 조각은 볼 수 없으며 여의주를 물고 용두화한 귀두와 귀갑문은 형식에 불과한 모습으로 변하였다.

고려 말기에 건조된 신륵사보제존자석종비와 신륵사대장각기비는 역시 이 시기 석비의 형태를 잘 보여주고 있다. 보제존자석종비는 4각형의 널찍한 지대를 구축하고 그 위에 2단의 높직한 대석을 놓았으며 1석으로 이루어진 상·중·하대석을 그 위에 놓았는데 상·하대에는 앙·복련이 장식되어 있다. 비신은 좌·우에 석주를 세우고 그 안에 대리석 비신을 끼워 특이한 양식을 보이고 있다. 개석은 낙수면이 기왓골로 이루어져 목조건축의 지붕을 연상케 한다. 후자는 같은 경내에 있으나 다소 시대가 뒤진 탓인지 대석이 간략화되었으며, 옥개석에도 기왓골이 생략되어 있다. 그러나 비신의 안전을 위하여 양쪽에 세운 석주는 당시의 특징적인 형태로 두 석비가 같은 형식을 보이고 있다.