마. 당간과 지주

幢竿은 幢을 달아 두는 장대이다. 이 장대를 세우기 위하여 양쪽에 지탱하는 지주를 세우고 그 중간에 당간을 세우는데 대개는 석재나 철재로 세우고 있다.

그런데 당이란 본래 사찰의 마당이나 문전에 꽂는 旗幢의 일종이다. 속칭 掛佛이라 하는데 그 표면에 불화가 그려져 있으며 사찰에서 기도나 법회 등의 의식이 있을 때 당간 정상에 달던 것이다. 그리하여 이 불화의 旗幟를 당간에 달아 불사를 수행하였다. 그러므로 신라 이래 고려시대에 이르기까지 사찰마다 당간을 세워 법회에 임했으므로 당간이 많이 있었을 것이지만, 그 동안 여러 전란으로 말미암아 파손되어 거의 없어지고 지금은 당간을 지탱하고 있었던 그 지주만이 남아 있다. 그리고 이 당간과 지주는 일단 건조되면 그것이 그대로 전승되는 유물이어서 시기마다 건조되는 것은 아니었다. 그러므로 고려 후기에 이르러 건조된 당간은 아주 희소하다.

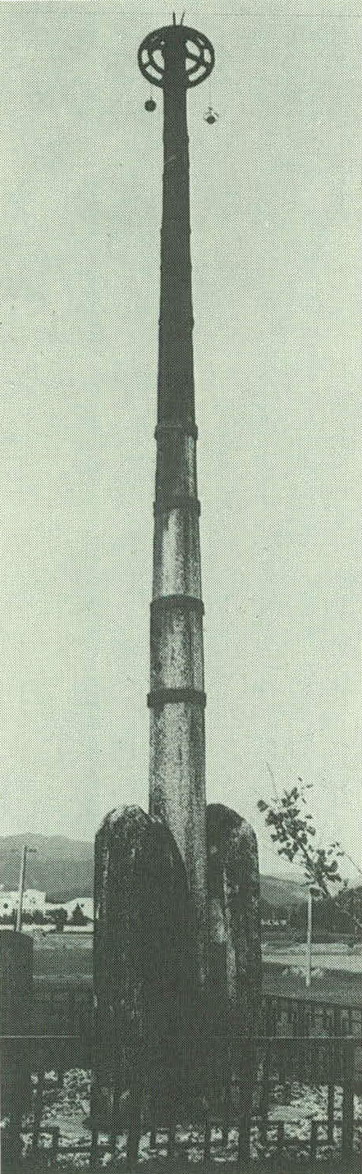

이 시기에 건조된 당간과 지주로는 전남 潭陽郡의 邑內里石幢竿*(보물 505호,<사진 14>)을 꼽을 수 있다.0668)

이 당간과 지주는 단층으로 된 기단 위에 건립되어 있는데 장방형으로 된 기단 윗면은 약간 경사를 이루었다. 길쭉한 측면에는 아무런 조각이 없으며 윗면 중앙에 장방형으로 된 1단의 굄을 마련하여 竿臺와 두 지주를 받치게 하였다.

두 지주는 4각형의 돌기둥으로서 80㎝의 사이를 두고 남북으로 마주 서 있는데 하단부는 기단 받침대 안에 묻혀 있으므로 형태를 알 수 없다. 지주는 별다른 장식이 없으나 외면에 縱線文이 양각되어 있다. 당간은 세장한 8각돌기둥 3개를 연결하였고 그 위에는 원형의 철당간을 올렸는데 마디의 표식이 뚜렷하다. 8각돌기둥의 연결방법은 통식으로, 상·하석의 연접부를 반으로 깎고 중간석의 양쪽 끝을 또한 반으로 깎아 서로 밀접시켜 각기 鐵製帶로 돌려 고정시켰다. 그리고 연결부분에는 상·하에 원형 竿孔을 관통시켜 보다 단단히 고정되도록 돕고 있다. 당간 상단부에는 금속제의 보륜이 이중으로 장식되고 풍경같은 장식이 달려 있는데 현재는 두 개가 남아 있다.

정상에는 삼지창과도 같은 예리한 철침이 솟아 있어 마치 피뢰침의 인상을 주는데 이와 같은 여러 가지 부속물을 고찰해 볼 때 이 당간은 장식적인 유구가 잘 남아 있는 귀중한 실례라 하겠다.

두 지주는 나지막하여 역시 후기적 현상임을 알 수 있는데 여기서 주목되는 것은 외측면 중앙에 굵게 새긴 종선문이다. 이것은 신라 이래 고려 전기에 이르기까지 흔히 장식된 당간지주의 전통적 양식이라 하겠다.

| 0668) | *이 당간의 바로 옆에 1좌의 석비가 서 있는데, 그 비문에 의하면 현재의 석당간은 조선 헌종 5년(1839)에 중건한 것임을 알 수 있다. ‘大風折以木代立’이란 명문으로 보아 큰 바람으로 넘어진 것을 이 때 다시 복원한 것으로 생각된다. 바람에 부러진 것을 나무로 대신 세웠다 하였으니 현재 8각의 석당간 위에 원형의 철당간이 보이는 것이 철통 안에 木心을 세우고 그 밖으로 철통을 씌운 것이 아닌가 생각된다. |

|---|